2017年03月29日

未来塾(28)「テーマから学ぶ」 浅草と新世界編(後半)

観光地浅草の「今」

「定点観測」という手法は20数年前から調査のカテゴリーのひとつとして認知されてきた。主に来街者のライフスタイル感を服装や行動を中心に時系列で変化の推移をビジュアルを持って見ていく調査方法である。「街は生き物」であり、常に変化するとは良く言われることだが、その変化のスピードはどんどん早く短くなってきた。今回の浅草の観測もそうした変化の断面を切り取ったものである。

日本のシニア世代から、訪日外国人の観光地へ

「街から学ぶ」というシリーズの第一回目の街が浅草であった。それはちょうど3年前の2014年であったが、当時は東京スカイツリーの開業から2年を迎えており、その回遊を含めた浅草の観光客の多くは日本人のシニア世代が多数であった。雷門から浅草寺に続く仲見世通りもさることながら、友人と入った日本最古のBARである「神谷バー」もシニア世代で満席状態であった。浅草と東京スカイツリーは観光ルートとしてセットされており、東京観光の中心であったことを実感した。(詳しくは「街から学ぶ 浅草編」をご参照ください)

その後何回か浅草の街を歩いたが、観光客が激変していることをその都度実感した。インバウンドビジネス、訪日外国人の観光についてはブログでも数多く取り上げてきたが、その変化は日本人シニア世代から訪日外国人の観光地への変貌であった。訪日海外旅行者数の推移を見てもわかるが、その変化は極めて激しい。ちなみに2014年度の訪日外国人数は1341万4千人で過去最多であったと注目された年度である。そして、周知のように昨年は2400万人を超え過去最多を更新し、今なお増え続けている。(2017 年 1 月の訪日外国客数は、前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人。2016 年 1 月の 185 万 2 千人を 44 万人以上上回り、1 月として過去最高となった。)

その後何回か浅草の街を歩いたが、観光客が激変していることをその都度実感した。インバウンドビジネス、訪日外国人の観光についてはブログでも数多く取り上げてきたが、その変化は日本人シニア世代から訪日外国人の観光地への変貌であった。訪日海外旅行者数の推移を見てもわかるが、その変化は極めて激しい。ちなみに2014年度の訪日外国人数は1341万4千人で過去最多であったと注目された年度である。そして、周知のように昨年は2400万人を超え過去最多を更新し、今なお増え続けている。(2017 年 1 月の訪日外国客数は、前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人。2016 年 1 月の 185 万 2 千人を 44 万人以上上回り、1 月として過去最高となった。)そして、その訪日外国人の変化であるが、特徴的なことの一つは若い世代、しかも男女のカップルが極めて多いことであった。写真は雷門を背景に自撮りをしているカップルである。そして、会話している言葉からは中国人(もしくは台湾人)であった。更にもう一つの特徴は男女ともに着物姿であった。浅草近辺には多くのレンタルショップがあり、京都と同様着物姿での観光が一つのトレンドになっている。仲見世通り、浅草寺境内、そして西側の伝法院通りには多くの着物姿の観光客が見られた。

勿論、旗を持ったガイド役に先導された団体客も見られたが、個人単位、ファミリー単位の観光客がかなり増えていることであった。ちなみに、最寄りの地下鉄銀座線浅草駅にはこうしたカップルやファミリーで混雑しており、日本人観光客を凌ぐ状態であった。数年前からの中国人観光客による「爆買い」「団体パック旅行」といった観光地からは様変わりしている。

こうした訪日外国人観光客の変化と共に、もう一つの変化は「食べ歩き」であった。以前から食べ歩きはあったが、更に増えた感がした。というのも以前から食べ歩きの定番であったのが仲見世商店街の中ほどにある「あづま」というきび団子のお店である。 目の前できな粉をまぶしてくれるというパフォーマンスと共に、確か5本で300円という安さもあり、女性には人気の下町団子である。袋に入れてもらい食べ歩きにはちょうど良い団子となっている。

こうした訪日外国人観光客の変化と共に、もう一つの変化は「食べ歩き」であった。以前から食べ歩きはあったが、更に増えた感がした。というのも以前から食べ歩きの定番であったのが仲見世商店街の中ほどにある「あづま」というきび団子のお店である。 目の前できな粉をまぶしてくれるというパフォーマンスと共に、確か5本で300円という安さもあり、女性には人気の下町団子である。袋に入れてもらい食べ歩きにはちょうど良い団子となっている。こうした以前からの人気の店以外に伝法院通りに少し入ったところにも行列ができていた。その店はカレーパンの店でこれも若い女性が買い求めていた。写真のようにレンタル着物姿の女性たちで、勿論訪日外国人の女性たちであった。

こうした「食べ歩き」は、「街から学ぶ」の中で取り上げた砂町銀座商店街、谷根千のやなか銀座商店街、あるいは原宿竹下通りでも見られた光景であるが、日本の若者ではなく訪日外国人の若者達であることに奇妙な感覚と共に時代の変化を感じた。

そして、京都もそうであるが、雷門ー浅草寺、クロスした新仲見世商店街という「わかりやすさ」と街が平坦であることから「歩きやすい街」となっている。日本のシニア世代のみならず、日本を知らない訪日外国人にとっても「歩いて素敵な絵になる街」となっている。

小さな小さな遊園地

子供の頃家族で訪れた「花やしき遊園地」であったが、数十年後大人の目線からの遊園地はまるで別世界のような小さな遊園地であった。浅草寺の裏手ということもあって、訪日外国人観光客はほとんどいない日本人だけの遊園地である。遊園地には定番のローラーコースターやメリーゴーランド、あるいは懐かしいお化け屋敷や射的場まで。さらにはイベント用ステージや屋台村のようなフードコートも。小さな遊園地にも関わらず一通りの施設のある遊び場となっている。

子供の頃家族で訪れた「花やしき遊園地」であったが、数十年後大人の目線からの遊園地はまるで別世界のような小さな遊園地であった。浅草寺の裏手ということもあって、訪日外国人観光客はほとんどいない日本人だけの遊園地である。遊園地には定番のローラーコースターやメリーゴーランド、あるいは懐かしいお化け屋敷や射的場まで。さらにはイベント用ステージや屋台村のようなフードコートも。小さな遊園地にも関わらず一通りの施設のある遊び場となっている。こうした遊園地の進化は東京ディズニーランドのような「大規模アトラクション」主体もあれば、非日常のスリル感を提供するジェットコースターのような大規模装置によるエンターテイメントもある。例えば、三重のナガシマスパーランド(スチールドラゴン)、よみうりランド(バンデッド)、富士急ハイランド(フジヤマ)、こうしたスリルという快感を求めた一種の大規模装置産業である。

そして、バブル崩壊と共に全国に数多くあった遊園地はこうしたある意味規模競争から破れどんどん破綻していった。今なお廃墟と化した遊園地は全国各地無数点在する。その象徴が2006年に財政破綻した北海道夕張市の「石炭の歴史村観光」であろう。エネルギー転換による石炭産業の衰退を解決するための観光事業であった。しかし、レガシーとしての「石炭歴史館」だけならわかるが、大観覧車やジェットコースターなどがある遊園地「アドベンチャー・ファミリー」や2万本以上のバラが咲き乱れる「ローズガーデン」 なども併設された観光地である。

バブルであったからと言えばそれで話は終わってしまうが、その本質は遊園地間の競争ではなく、生活者の「遊び方」が変わったことによるのだ。つまり、テーマパークのテーマが変わったということである。浅草花やしきも経営破綻の瀬戸際まで追い込まれる。更に追い討ちをかけたのが近くの場外馬券売り場から流れた労務者による占拠事件やゲームセンターが少年達の溜まり場になったこともあり、ファミリーの足は遠のいていくこととなる。つまり、「危ない街」「怖い遊園地」というイメージが流布することとなる。結果、2004年にトーゴ(旧・東洋娯楽機)が会社更生手続きの開始を申し立てたことにより、地元浅草の企業としてバンダイが救済に乗り出し、今日に至る。

バブルであったからと言えばそれで話は終わってしまうが、その本質は遊園地間の競争ではなく、生活者の「遊び方」が変わったことによるのだ。つまり、テーマパークのテーマが変わったということである。浅草花やしきも経営破綻の瀬戸際まで追い込まれる。更に追い討ちをかけたのが近くの場外馬券売り場から流れた労務者による占拠事件やゲームセンターが少年達の溜まり場になったこともあり、ファミリーの足は遠のいていくこととなる。つまり、「危ない街」「怖い遊園地」というイメージが流布することとなる。結果、2004年にトーゴ(旧・東洋娯楽機)が会社更生手続きの開始を申し立てたことにより、地元浅草の企業としてバンダイが救済に乗り出し、今日に至る。しかし、今回花やしきを観察した限り、その小さな規模にふさわしい「穏やかな遊び場」としての遊園地となっている。スピードやスリルといった非日常的な刺激・快感はまるでないが、その逆のごく普通の日常のちょっと先にある「遊び場」、ファミリーの遊び場、ある意味昭和レトロな遊び場が再現されており、「今」という時代の価値潮流にその小ささと共にうまく合致している。

これも一つの生き延び方であり、「歓楽街」という非日常的楽しみから「都市の遊び場」にうまく転換できた事例であろう。

もう一つの浅草名物

浅草名物というと人形焼を始め、江戸時代からの寿司、天ぷら、うなぎ、そばといった老舗の名店が多くあり、10数年前からはとバスをはじめ都内観光ルートにのった老舗のグルメツアーが人気である。そうした意味で、浅草は「江戸」をテーマとしたハレの日のグルメ観光地であった。(写真は江戸時代から続く寿司店である)

浅草名物というと人形焼を始め、江戸時代からの寿司、天ぷら、うなぎ、そばといった老舗の名店が多くあり、10数年前からはとバスをはじめ都内観光ルートにのった老舗のグルメツアーが人気である。そうした意味で、浅草は「江戸」をテーマとしたハレの日のグルメ観光地であった。(写真は江戸時代から続く寿司店である)しかし、最近の浅草ならではの名物というと、やはり「洋食」となる。いわゆる江戸から明治へと変わりその文明開化をいち早く取り入れた街の代表的な食である。庶民の食、新しい、面白い、珍しい食として誕生し、独自な進化を遂げたのが洋食、下町洋食である。また、観光客は少ないが、地元の日本人がこよなく愛しているのが「食堂」である。恐らく、ファストフード店との競争によって衰退消滅していく食堂が唯一残っているのが浅草である。ときわ食堂や水口食堂が代表的な食堂であるが、最もディープな食堂といえば知る人ぞ知るあるぷす食堂であろう。どの食堂も早い、美味い、安い、しかも極めて多彩メニューで顧客を満足させてくれてきた日本のオリジナル業態である。このように時代時代に流行った店が衰退しながらも残っているところが浅草固有の面白さであろう。しかし、こうしたケの日の食はまだまだ表舞台には上がってはいない。

また、伝法院通りの奥に屋台村のような飲食店が並んだ一角がある。その多くは「煮込み」を肴にした店で、シニア世代で流行っている「昼飲み」ができる店で、「ホッピー通り」とも言われている。浅草はどちらかといえば昼の街であるが、この一角だけは夜の浅草として賑わいのある通りとなっている。

新世界の「今」

大阪の友人に新世界を案内してもらったのだが、私が東京タワーには一度しか行ったことがないと話したところ、その友人も同じく通天閣には一度しか行っていないと話してくれた。地元の名所は、それは当たり前のことすぎて、一度経験してしまえば興味関心はほとんどなくなるものである。特別なことがない限り回数多く訪れることはないということであろう。しかし、実はその友人も新世界の様変わりした光景に驚いていた。

急増する訪日外国人

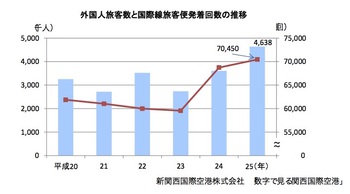

大阪も東京と同様訪日外国人が急増している。上記グラフは少し古いデータであるが、平成25年度大阪府を訪れた外国人旅行者数で、過去最高の 260 万人。国別では上位は全国と同じ顔ぶれで、中国、タイの割合が全国よりも高くなっている。

訪日外国人が増えた要因は、周知のように円安やLCC(格安航空会社)の新規就航・増便、さらには東南アジア諸国のビザ発給要件緩和措置によるものである。ちなみに上記グラフは、平成 25 年の関西国際空港の外国人旅客数の推移であるが、平成24年度から急増していることがわかる。

大阪を訪れた訪日外国人の観光先は以下となっている。

1.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

2.梅田スカイビル

3.海遊館(かいゆうかん)

4.大阪城

5.スパワールド世界の大温泉

こうした観光地以外にも今回観察した新世界・通天閣、難波・道頓堀、黒門市場・・・・・・・こうした言わば裾野のような場所に多くの訪日外国人が押し寄せている。

ジャンジャン横丁・串カツ通り

友人の話によれば新世界・ジャンジャン横丁の変化は若い世代の来街が顕著になったことだと言う。それまではジャンジャン横丁といえば「串カツ」と言われるように、名物串カツ目当ての日本人観光客及び懐かしさを求めに来たシニア世代の「昼飲み」が多かった。

友人の話によれば新世界・ジャンジャン横丁の変化は若い世代の来街が顕著になったことだと言う。それまではジャンジャン横丁といえば「串カツ」と言われるように、名物串カツ目当ての日本人観光客及び懐かしさを求めに来たシニア世代の「昼飲み」が多かった。その串カツ発祥の地は昭和初期の新世界であると言われている。そして、衰退した歓楽街新世界復活の源が昭和4年創業の串カツの「だるま」に代表される「食」であった。この大阪のソールフードと呼ばれる串カツは立ち食いスタイルの安価ですぐに揚げたてを食べられる大阪文化とでも呼びたくなる「食」である。この食はたこ焼きとともに大阪のいたるところに出店しているだけでなく、東京はもちろんのこと海外へと向かっている。そうした串カツ通りとでも呼びたくなる通りがジャンジャン横丁で、「だるま」以外にも行列の絶えない「八重勝」をはじめ多くの串カツ店が軒を連ねている。正確な数字ではないが、新世界一帯の串カツ店は40数店舗あり、串カツのテーマパークといっても過言ではない。

ところで、大阪の食と言うと「粉もん」と言われるお好み焼きやたこ焼きが想像されるが、戦後の食料不足の時代に米国から大量に提供された小麦粉の活用料理の一つとして生まれたものである。お好み焼きのルーツは「一銭洋食」であり、たこ焼きは「ラジオ焼き」と言われ、戦後の小麦粉メニューとして本格化したことを考えれば、串カツは誕生当時昭和初期の「食」の原型を色濃く残したまさにソールフードの中のソールフードと言えよう。

写真はそうした「食」を求め店の品定めをしている訪日外国人・バックパッカーである。

行列の通天閣

新世界を訪れた時期が春休みであったということもあって、ジャンジャン横丁から通天閣に向かう一帯は訪日外国人と日本の修学旅行と思われる中学生達で埋め尽くされていた。訪日外国人の多くは中国人(もしくは台湾人)の若者と、日本の中学生という「若者の観光地」という構図はこれも奇妙に思える光景であった。

新世界を訪れた時期が春休みであったということもあって、ジャンジャン横丁から通天閣に向かう一帯は訪日外国人と日本の修学旅行と思われる中学生達で埋め尽くされていた。訪日外国人の多くは中国人(もしくは台湾人)の若者と、日本の中学生という「若者の観光地」という構図はこれも奇妙に思える光景であった。写真は通天閣の地下のチケット売り場の行列の様子であるが、延々15分ほど待った後、2Fの EVホールに向かいまた20分ほど待って通天閣の展望台に行くといった次第である。後ろ姿で分かりづらいが、その多くは若い女性達で、一昔前の「怖い街」に来た観光客とは思えない光景である。低迷を続けた通天閣であるが、 2012 年度の来塔者数は、これまでの 最高の記録である約155万6000人(1957 年の2代目通天閣オープンから2年目の記録)を更新する勢 いであり、今なお伸ばし続けていると言われている。(注:入場者数は通天閣観光株式会社社内資料による)。

食べ歩き新世界

串カツが「立ち食い」ならば、たこ焼きは「食べ歩き」である。浅草もそうであるが、単なる見物としての観光地というより、「街歩き」には必須なスタイルが新世界にもある。

串カツが「立ち食い」ならば、たこ焼きは「食べ歩き」である。浅草もそうであるが、単なる見物としての観光地というより、「街歩き」には必須なスタイルが新世界にもある。そして、観光地にはそれぞれ各地の特産品の食べ歩きがある。観光地の定番名物にはソフトクリームなどとなるが、美味しいソフトクリームであってもそれだけを目的に観光することはない。ただ例外もあることはある。

TV東京のヒット番組に「孤独のグルメ」がある。その番組で取り上げたスイーツ・菓子類の中に東京板橋の下町商店街にある「たもつのパン」の「きなこパン」なんかは隠れた食べ歩きヒット商品かもしれない。つまり、街場のパン屋さんの懐かしいレトロなパンの食べ歩きである。

このように、街にはその街にふさわしい「食」がある。食べ歩きとは、その街にふさわしい「絵」になる食のことである。原宿竹下通りにはクレープとポップコーン、東京江東区下町の砂町銀座商店街では焼き鳥、上野アメ横にはエスニックな市場らしく「ケバブ」がある。そして、大阪新世界ではたこ焼きとなる。

もう一つの食べ歩き道頓堀夜市

新世界とは離れてはいるが、観光客が集まるスポットの一つが道頓堀であろう。ここ数年いわゆる夜のミナミを訪れる事はなかったが、街の雰囲気はまるで変わっていた。ここにも訪日外国人と若い日本人観光客、中高生の雑踏状態であった。特に御堂筋と堺筋の間の通りのみであるが、橋の上からの道頓堀川ダイブで有名になった場所を中心に数名単位のグループによる観光客で一杯であった。但し、相生橋筋付近には観光客はまばらで観光客が集中しているのは一角のみであったが。

新世界とは離れてはいるが、観光客が集まるスポットの一つが道頓堀であろう。ここ数年いわゆる夜のミナミを訪れる事はなかったが、街の雰囲気はまるで変わっていた。ここにも訪日外国人と若い日本人観光客、中高生の雑踏状態であった。特に御堂筋と堺筋の間の通りのみであるが、橋の上からの道頓堀川ダイブで有名になった場所を中心に数名単位のグループによる観光客で一杯であった。但し、相生橋筋付近には観光客はまばらで観光客が集中しているのは一角のみであったが。そして、ここでもたこ焼きの食べ歩きと共に、何故か金龍ラーメンに行列ができていた。また、松竹芸能による屋台村が作られており、これまた何故かあの「俺のフレンチ」も出店していた。また、ユニバーサルスタジオジャパンにもあった「たこ焼きミュージアム」もあり、ここにも長い行列ができていた。

こうした夜市の光景は規模は小さいものの上野のアメ横や海外では人気の台北夜市に発展する可能性があるのではと感じた。ただ、行列店はまだまだ少なく、メニューも限られており、屋台をめぐる楽しさには今一つ欠けている。

また、法善寺横丁や日本橋近辺まで歩いたが、訪日外国人は少なく、道頓堀を中心とした回遊性はできてはいない。

訪日外国人で雑踏する黒門市場

昨年11月大阪を訪れた際行けなかった黒門市場を今回は歩いてみた。若い世代の街歩きスポットの一つとして黒門市場に注目が集まっているということを聞いていたが、日本人の若い世代もいることは確かであったが、圧倒的に多かったのが中国人(台湾人)を中心とした訪日外国人観光客であった。観光客の中には旅行鞄のカートを引いた人たちも多く、なかにはベビーカーを押しての黒門市場観光も見受けられた。表面的には、東京の観光名所となった築地場外市場と同様の賑わいぶりであった。

昨年11月大阪を訪れた際行けなかった黒門市場を今回は歩いてみた。若い世代の街歩きスポットの一つとして黒門市場に注目が集まっているということを聞いていたが、日本人の若い世代もいることは確かであったが、圧倒的に多かったのが中国人(台湾人)を中心とした訪日外国人観光客であった。観光客の中には旅行鞄のカートを引いた人たちも多く、なかにはベビーカーを押しての黒門市場観光も見受けられた。表面的には、東京の観光名所となった築地場外市場と同様の賑わいぶりであった。市場にはマグロなどの専門店を中心にした魚介類の店が多いが、青果やスーパーなど多様な店が並ぶ。そうした店々は日本人の一般客相手ではなく、観光客相手の商売に転換しているからであろうか、店先にイートイン用の席を設けたり、エビや貝を焼いて食べさせるなど工夫がされている。つまり、試食というより、その場で食べさせる店が多い。しかも、店頭の値札や商品POPには英語と中国語の表記がなされており、まさに訪日外国人対応の市場となっている。

そうした観光市場への転換がなされているからと思われるが、市場の中ほどには観光客用の休憩スペースが設けられ、その場でも食べることができ、勿論トイレなども完備されている。訪れた日には市場の何箇所かで通行量調査がなされており、また行政の人間らしい数名がこの休憩所の使用状況を観察していた。

そうした観光市場への転換がなされているからと思われるが、市場の中ほどには観光客用の休憩スペースが設けられ、その場でも食べることができ、勿論トイレなども完備されている。訪れた日には市場の何箇所かで通行量調査がなされており、また行政の人間らしい数名がこの休憩所の使用状況を観察していた。低迷する大阪にあって、既にレポートした USJ以外にも新世界と共に新たな「賑わい」の街が感じられた。

街歩きは季節を肌で感じられることが不可欠

いわゆるミナミの再生に地場企業である松竹芸能が、難波ー黒門市場ー新世界ー天王寺動物園という観光ルートの設定とその活性を訴えている。大阪、特にキタ(梅田)はビルと地下街の街になっていて、街を楽しむ街歩きには不向きになってしまった。新しい、面白い、珍しい商品やサービスの集積はキタにはあるが、「街自体が持つエネルギーや面白さ」はお初天神裏の路地裏のようなところしか無くなってしまった。

こうした背景からであろうか、難波ー黒門市場ー新世界ー天王寺動物園という地下ではない「表(おもて)」の街、風や季節が感じられる街歩きの可能性はある。

ただ現状は道頓堀、黒門市場、新世界が点在していて、回遊の楽しさ、街歩きの面白さはない。都市計画街づくりがビルとビルとを単なる繋ぐための「地下化」が主体となっており、通りの表側と地下とを組み合わせた街、つまり地下街にも日差しや風が吹き抜けるような新しい発想が待たれている。

テーマから学ぶ

街はそこに住む人たちと訪れる人たちによって創られる。そして、訪れる人たちが変わることによって、街の人たちも商売もまた変わっていく。この時「何」が変わっていくのかを私は「テーマ」が変わったからであると表現している。そのテーマとは、訪れる人たちの興味関心事であり、そのことに基づく進化が街を変えていくことに他ならない。

今回は誕生のルーツの異なる2つの代表的な歓楽街であった東京浅草と大阪新世界を観察してみた。共に「下町」と呼ばれる歴史ある地域が同じような歓楽というコンテンツを持ち、衰退し、ある部分は変わることによって生き延びている。以前、江戸と京という対比の中で、江戸は庶民による「粋」の文化であるのに対し、京は貴族による「雅」の文化であると書いたことがあった。そして、大阪はどうかと言えば、長く中世日本の商業を発展させた中心地であり、庶民生活の「食」や「芸能」と言った固有文化が生まれ育った。そうした文化の対比という言い方をするならば、浅草も新世界も「庶民」の生活が色濃く残っている街であり、言葉を変えれば「下町」がテーマとなっている街である。

2つの異なる下町文化

「下町」を一般的に語っても意味はない。それはその地域が時代の波に揉まれその時々の変容を堆積した結果としてのものだからである。これは私の持論であるが、生活の変化は「食」から始まると。日常のチョットしたこと、小さなことから「変化」は始まるという意味である。そうしたことから浅草と新世界の歴史を見てきた。

衰退についてはこれ以上指摘するまでもなく理解していただけるかと思う。面白いことに、進化し生き延びた娯楽としての「食」が、浅草は洋食、新世界は串カツであったということである。「街から学ぶ」でも書いたことだが、東京は「外」から多くのものを取り入れてきた雑種文化の街、その象徴が洋食で言葉を変えればエスニックタウンであるのに対し、大阪は「内」から自前で創りもし衰退もさせてきた固有の文化の街、その象徴が串カツでありたこ焼きということである。

「下町」の意味するところは「昭和」という時代を今一度取り入れてみようというテーマのことであり、団塊世代以上にとっては懐かしさの再現体験であるが、若い世代にとっては未知の新鮮なこととしてある。そうしたことから時代の潮流、メガトレンドなテーマとなっている。

こうした潮流は日本人にとって身近なものとなっているが、訪日外国人にとってどうかというと、それらは興味ある関心事・テーマとなっていることがわかる。観光庁のデータを見るまでもなく、訪日外国人の関心事も変化し、例えば富士山観光から日本の四季観光・上野公園のさくら観光へ、ホテル宿泊から畳座敷と温泉のある日本旅館へ、寿司・天ぷらからラーメン・食べ放題へ、勿論東京・京都から大阪や地方都市へ。

より日本人の生活そのものへ、その日常へ、こうした言わば下町に残されている「生活」を体験観光したいとするところまで深化してきているということである。特に、築地の場外市場もそうであるが、黒門市場に訪日外国人が大挙して押し寄せているのも、食を通し日本人の日常生活を実感してみたいからである。

つまり、「下町」が観光地になったということである。「街から学ぶ やなか銀座商店街編」でも取り上げたように、谷根千は下町観光の地として再生することができた地域である。そして、よくよく考えれば下町は日本全国主要都市にあり、大阪新世界のような固有な文化が残っている下町は文化観光都市として再生できるということである。そして、格安LCCの旅だけでなく、世界的にも船旅がブームとなっている。つまり、島国である日本は港がある地方都市は観光地になり得る可能性があるということだ。そして、地方自治体も旅客船誘致へと既に動いている。

都市・街再生の鍵

10数年前から全国いたるところで都市の再生、町おこしが進められている。その再生の鍵として「食」が考えられてきたが、それはそれで今なお重要なことではあるが、B1グランプリもその役目を終えようとしている、そう私は考えている。結論から言えば、単発のフードイベントから、町全体を継続的に「遊び場」に創造していくことへの進化である。そのキーワードが「食べ歩き」ということになる。あるいは「歩いて絵になる町づくり」ということである。

2つの歓楽街から観光地へと変わっていった街が教えてくれたことは、特に大阪新世界の街、ジャンジャン横丁の串カツと通天閣という「大阪下町レトロパーク」である。もう少し大阪的な表現を使うとすれば、「浪速文化が残る街」ということになる。その象徴が串カツの「ソースの2度漬け禁止」というルールであるが、これは庶民の生活文化としてあり、わかりやすく継承されているということであろう。

文化の継承は形あるものとしての継承がほとんどであるが、「ソースの2度漬け禁止」という言葉と共に普通の「人」が継承していること、大仰に言えば庶民文化の継承がなされていることに驚く。

もう一つが新世界という「遊び場」であるが、通天閣というより街自体がエンターテイメントパーク、ワンダーランドになっているという点にある。大阪的、コテコテ、デコラティブなファサードやキャラクター。初めて訪れる人にとっては少々びっくりもするが、これも大阪固有の文化でもある。

もう一つが新世界という「遊び場」であるが、通天閣というより街自体がエンターテイメントパーク、ワンダーランドになっているという点にある。大阪的、コテコテ、デコラティブなファサードやキャラクター。初めて訪れる人にとっては少々びっくりもするが、これも大阪固有の文化でもある。つまり、「食」以外に訪れる人をこれでもかと楽しませる街全体になっているかということである。理屈っぽく言うならば、旺盛なサービス精神の発露ということになるが、その表現こそが大阪固有の文化ということである。都市の再生、町おこしとは「文化起こし」ということである。既に埋もれてしまった文化もあれば、かすかに残る文化もある。そうした文化を掘り起こし、文化がいたるところにある遊び場がこれからの観光地には必要になってくるということである。

一方、浅草はどうかと言えば、新世界が大阪固有の下町レトロパークであるのに対し、浅草は雑種文化、多様な文化が渋谷のスクランブル交差点のようにクロスした面白さにある。現状は天ぷらなど江戸時代からの老舗の「食」(=観光食)に止まり、更に訪日外国人の興味関心事はまだまだ洋食には向かってはいない。浅草の「今」はどうかと言えば、大阪新世界のようなV字復活のような新たな変化は見られてはいない。訪日外国人の関心事は、築地や上野アメ横の屋台をはじめ、ラーメンは勿論のこと、「すき焼き・しゃぶしゃぶの食べ放題」などメニューが多様である都市ということから、浅草における「食」というより、それこそ雑多な「遊び場」が東京にはあるということであろう。まさにエスニックタウンの面白さを満喫できる回遊できる街ということだ。

安全な街の意味

そして、2つの街が観光地として成立させているのは「安全」であるからである。当たり前のことではあるが、この当たり前のことは訪日外国人の関心事としてだけではない。浅草花やしきも新世界ジャンジャン横丁も、過去の「怖い街」というイメージを感じることなく、若い世代が街歩きを楽しんでいる。中学の修学旅行生が旅行先に選んでいることからもわかるように、東京も大阪も安全な街だからである。

実は今回大阪に復活しつつあると言われているミナミのアメリカ村も歩いてみた。1990年代若者文化の発信地として原宿竹下通りと共に観光地化したエリアである。2000年代初頭のメンズファッションのバブル崩壊と共に衰退していったことは雑誌などの情報から知ってはいた。衰退は原宿も同じであったが、アメリカ村の衰退を加速させたのが、ひったくりや路上での押し付け販売であった。ひったくりは犯罪であるが、押し売りについては犯罪とは言えないところもある。しかし、しつこい押し売りに会うと若い女性にとっては嫌な思いを超えて「怖い街」になる。そうした経験は次第にアメリカ村から足を遠ざけてしまうということである。

実は今回大阪に復活しつつあると言われているミナミのアメリカ村も歩いてみた。1990年代若者文化の発信地として原宿竹下通りと共に観光地化したエリアである。2000年代初頭のメンズファッションのバブル崩壊と共に衰退していったことは雑誌などの情報から知ってはいた。衰退は原宿も同じであったが、アメリカ村の衰退を加速させたのが、ひったくりや路上での押し付け販売であった。ひったくりは犯罪であるが、押し売りについては犯罪とは言えないところもある。しかし、しつこい押し売りに会うと若い女性にとっては嫌な思いを超えて「怖い街」になる。そうした経験は次第にアメリカ村から足を遠ざけてしまうということである。結果、衰退へと向かい、そうしたアメリカ村から離れ、近くの堀江や南船場にショップが移転したとも言われている。

久しぶりにアメリカ村の中心である三角公園一帯を歩いた。公園前の名物たこ焼きの「甲賀流」には数名の中学生と思われる女の子が並んでいたが、1990年代のアメリカ村の賑わいはまるで感じられなかった。周辺の通りの電柱には写真のようなステッカーが貼られ、「怖い街」のイメージ払拭に努力していたが、まだまだ以前のアメリカ村ではなかった。

実は東京築地市場の豊洲への移転問題においても、安全と安心を分けて考えるべきとの論議が盛んである。安全を担保するための「科学技術」や「対応システム」だけで「安心」を得ることはできない。何故なのか、それらの前提には「信用・信頼」があり、この前提が崩れたところに、いくら科学を駆使してとか、安心のコミュニケーションを行なっても、消費者の納得=安心は得られない。そして、その「信用・信頼」は一朝一夕で得られるものではない。長い時間をかけて創られるものだが、「押し付け販売」一つでいとも簡単に失ってしまうということである。これが商売、ブランドの本質である。

たしか1980年代半ばであったと記憶しているが、「あのマクドナルドのハンバーガーの肉はミミズである」という根拠のない風説による都市伝説が流行ったことがある。勿論、根拠のないマクドナルドにとって迷惑な風評であるが、マクドナルドのハンバーガーは実はビーフ以外にも他の肉を使い、消費者に知らせていなかった事実があった。確かNHKが調査を行い指摘したと記憶しているが、その指摘を受けて1985年に日本マクドナルドは「100%ビーフ」として再スタートした経緯がある。風評、イメージを払拭するとは、原材料の選定から始まり、製造方法や工程から店内オペレーションに至るまで、根本から変えていくということである。つまり、信用・信頼を再度得ていくにはこうした多大な時間と努力を必要とするということだ。

信用・信頼は消費者、顧客が創るもので、残念ながらアメリカ村はまだまだ道半ばといった状況であった。以前のような賑やかな街というより閑散と言った表現の方が適切なアメリカ村の印象である。つまり、観光地復活には思い切った決断とまだまだ時間がかかるということである。その良き事例が、身近なところの新世界ジャンジャン横丁にあることを思い至って欲しい。

政府観光局が3月15日に発表した2017年2月の訪日外国人客数は、前年同月比7.6%増の203万5800人だった。2016年2月の189万1375人を14万人以上上回り、2月として過去最高となった。そして、お花見目当ての観光客が大挙してやってくる。

LCCやその増便、クルーズ船寄港の増加、あるいはビザ発給の緩和策など急増する要因はあるが、その根底にあるのが円安である。JTBは、2017年に訪日外国人旅行者の数が、過去最高の2,700万人を突破するとの予測を発表している。

一方、日本人の観光も海外旅行から国内旅行への移行も数年前と同様の傾向を見せている。これも円安が根底にある。そして、繰り返しになるが「ケ」の日の小さな旅となる。特に理屈っぽく言えば都市商業観光、横丁路地裏にある知らないことを発見する「街歩き」が観光となる時代である。

また、浅草・新世界の観察にも出てきているが、顧客市場が変化してきていることがわかる。それは訪日外国人のみならず日本人の若い世代が「昭和レトロ」といったテーマ興味から新たな市場が生まれてきている。街歩きというと何かシニア世代そのものであるかのように受け止めてきたが、「昭和レトロ」というテーマへの関心事が大きいことがわかる。特に、大阪新世界を訪れている観光客を観察する限り、春休みという季節もあるがその半分近くは修学旅行生たちで、後は日本人シニア世代、あるいは訪日外国人の観光客であった。

また、浅草・新世界の観察にも出てきているが、顧客市場が変化してきていることがわかる。それは訪日外国人のみならず日本人の若い世代が「昭和レトロ」といったテーマ興味から新たな市場が生まれてきている。街歩きというと何かシニア世代そのものであるかのように受け止めてきたが、「昭和レトロ」というテーマへの関心事が大きいことがわかる。特に、大阪新世界を訪れている観光客を観察する限り、春休みという季節もあるがその半分近くは修学旅行生たちで、後は日本人シニア世代、あるいは訪日外国人の観光客であった。写真は通天閣のゆるキャラピリケンさんの像であるが、USJのアトラクションではないが、新世界の街自体が昭和のワンダーランドパーク、新世界遊園地のように思えるほどの楽しさ感がある。新世界復活の鍵は「歩いて楽しい街づくり」の良き事例となっている。

今回観察してきたように、浅草も新世界も、デフレ・ジャパンにおける賑わいということだ。このブログで繰り返し指摘をしてきたが、デフレの時代は「小さく」「回数化」させることがポイントとなる。それは日本人のみならず、訪日外国人に対しても同様である。インバウンドビジネスもデフレ時代のビジネスであることを忘れてはならない。前述の阪急グループ創設者小林一三の百貨店食堂の「ソーライス」の逸話ではないが、串カツ1本食べてみたいという顧客がいれば、喜んで提供するということである。そして、「ありがとうございました。またのお越しを!ピリケンさんも待っています」である。

<お知らせ>

「未来の消滅都市論」 ;290円

人口減少時代を迎え、「消滅都市」が時代のキーワードになった。

衰退する街もあれば、成長すらする街もある。街を歩き、変化の

波を写真と共に読み解く、新しいマーケティング・ジャーナルの書。

以下のブックストアにて発売中。

Kindle

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96

紀伊国屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qs=true&ptk=03&q=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96&SF_FLG=1

iBookStore

https://itunes.apple.com/jp/book/shuai-tuisuru-jie-wei-laino/id1040742520?m

楽天Kobo

http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/nm?sv=30&h=30&o=0&v=&spv=&s=1&e=&cy=&b=1&g=101&sitem=%CC%A4%CD%E8%A4%CE%BE%C3%CC%C7%C5%D4%BB%D4%CF%C0&x=42&y=13

タグ :テーマパークの街

失われた30年nの意味

マーケティングノート(2)後半

マーケティングノート(2)前半

2023年ヒット商品版付を読み解く

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半

マーケティングノート(2)後半

マーケティングノート(2)前半

2023年ヒット商品版付を読み解く

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」後半

マーケティングの旅(1) 「旅の始まり」前半

Posted by ヒット商品応援団 at 13:11│Comments(0)

│新市場創造

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。