2017年03月29日

未来塾(28)「テーマから学ぶ」 浅草と新世界編(後半)

観光地浅草の「今」

「定点観測」という手法は20数年前から調査のカテゴリーのひとつとして認知されてきた。主に来街者のライフスタイル感を服装や行動を中心に時系列で変化の推移をビジュアルを持って見ていく調査方法である。「街は生き物」であり、常に変化するとは良く言われることだが、その変化のスピードはどんどん早く短くなってきた。今回の浅草の観測もそうした変化の断面を切り取ったものである。

日本のシニア世代から、訪日外国人の観光地へ

「街から学ぶ」というシリーズの第一回目の街が浅草であった。それはちょうど3年前の2014年であったが、当時は東京スカイツリーの開業から2年を迎えており、その回遊を含めた浅草の観光客の多くは日本人のシニア世代が多数であった。雷門から浅草寺に続く仲見世通りもさることながら、友人と入った日本最古のBARである「神谷バー」もシニア世代で満席状態であった。浅草と東京スカイツリーは観光ルートとしてセットされており、東京観光の中心であったことを実感した。(詳しくは「街から学ぶ 浅草編」をご参照ください)

その後何回か浅草の街を歩いたが、観光客が激変していることをその都度実感した。インバウンドビジネス、訪日外国人の観光についてはブログでも数多く取り上げてきたが、その変化は日本人シニア世代から訪日外国人の観光地への変貌であった。訪日海外旅行者数の推移を見てもわかるが、その変化は極めて激しい。ちなみに2014年度の訪日外国人数は1341万4千人で過去最多であったと注目された年度である。そして、周知のように昨年は2400万人を超え過去最多を更新し、今なお増え続けている。(2017 年 1 月の訪日外国客数は、前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人。2016 年 1 月の 185 万 2 千人を 44 万人以上上回り、1 月として過去最高となった。)

その後何回か浅草の街を歩いたが、観光客が激変していることをその都度実感した。インバウンドビジネス、訪日外国人の観光についてはブログでも数多く取り上げてきたが、その変化は日本人シニア世代から訪日外国人の観光地への変貌であった。訪日海外旅行者数の推移を見てもわかるが、その変化は極めて激しい。ちなみに2014年度の訪日外国人数は1341万4千人で過去最多であったと注目された年度である。そして、周知のように昨年は2400万人を超え過去最多を更新し、今なお増え続けている。(2017 年 1 月の訪日外国客数は、前年同月比 24.0%増の 229 万 6 千人。2016 年 1 月の 185 万 2 千人を 44 万人以上上回り、1 月として過去最高となった。)そして、その訪日外国人の変化であるが、特徴的なことの一つは若い世代、しかも男女のカップルが極めて多いことであった。写真は雷門を背景に自撮りをしているカップルである。そして、会話している言葉からは中国人(もしくは台湾人)であった。更にもう一つの特徴は男女ともに着物姿であった。浅草近辺には多くのレンタルショップがあり、京都と同様着物姿での観光が一つのトレンドになっている。仲見世通り、浅草寺境内、そして西側の伝法院通りには多くの着物姿の観光客が見られた。

勿論、旗を持ったガイド役に先導された団体客も見られたが、個人単位、ファミリー単位の観光客がかなり増えていることであった。ちなみに、最寄りの地下鉄銀座線浅草駅にはこうしたカップルやファミリーで混雑しており、日本人観光客を凌ぐ状態であった。数年前からの中国人観光客による「爆買い」「団体パック旅行」といった観光地からは様変わりしている。

こうした訪日外国人観光客の変化と共に、もう一つの変化は「食べ歩き」であった。以前から食べ歩きはあったが、更に増えた感がした。というのも以前から食べ歩きの定番であったのが仲見世商店街の中ほどにある「あづま」というきび団子のお店である。 目の前できな粉をまぶしてくれるというパフォーマンスと共に、確か5本で300円という安さもあり、女性には人気の下町団子である。袋に入れてもらい食べ歩きにはちょうど良い団子となっている。

こうした訪日外国人観光客の変化と共に、もう一つの変化は「食べ歩き」であった。以前から食べ歩きはあったが、更に増えた感がした。というのも以前から食べ歩きの定番であったのが仲見世商店街の中ほどにある「あづま」というきび団子のお店である。 目の前できな粉をまぶしてくれるというパフォーマンスと共に、確か5本で300円という安さもあり、女性には人気の下町団子である。袋に入れてもらい食べ歩きにはちょうど良い団子となっている。こうした以前からの人気の店以外に伝法院通りに少し入ったところにも行列ができていた。その店はカレーパンの店でこれも若い女性が買い求めていた。写真のようにレンタル着物姿の女性たちで、勿論訪日外国人の女性たちであった。

こうした「食べ歩き」は、「街から学ぶ」の中で取り上げた砂町銀座商店街、谷根千のやなか銀座商店街、あるいは原宿竹下通りでも見られた光景であるが、日本の若者ではなく訪日外国人の若者達であることに奇妙な感覚と共に時代の変化を感じた。

そして、京都もそうであるが、雷門ー浅草寺、クロスした新仲見世商店街という「わかりやすさ」と街が平坦であることから「歩きやすい街」となっている。日本のシニア世代のみならず、日本を知らない訪日外国人にとっても「歩いて素敵な絵になる街」となっている。

小さな小さな遊園地

子供の頃家族で訪れた「花やしき遊園地」であったが、数十年後大人の目線からの遊園地はまるで別世界のような小さな遊園地であった。浅草寺の裏手ということもあって、訪日外国人観光客はほとんどいない日本人だけの遊園地である。遊園地には定番のローラーコースターやメリーゴーランド、あるいは懐かしいお化け屋敷や射的場まで。さらにはイベント用ステージや屋台村のようなフードコートも。小さな遊園地にも関わらず一通りの施設のある遊び場となっている。

子供の頃家族で訪れた「花やしき遊園地」であったが、数十年後大人の目線からの遊園地はまるで別世界のような小さな遊園地であった。浅草寺の裏手ということもあって、訪日外国人観光客はほとんどいない日本人だけの遊園地である。遊園地には定番のローラーコースターやメリーゴーランド、あるいは懐かしいお化け屋敷や射的場まで。さらにはイベント用ステージや屋台村のようなフードコートも。小さな遊園地にも関わらず一通りの施設のある遊び場となっている。こうした遊園地の進化は東京ディズニーランドのような「大規模アトラクション」主体もあれば、非日常のスリル感を提供するジェットコースターのような大規模装置によるエンターテイメントもある。例えば、三重のナガシマスパーランド(スチールドラゴン)、よみうりランド(バンデッド)、富士急ハイランド(フジヤマ)、こうしたスリルという快感を求めた一種の大規模装置産業である。

そして、バブル崩壊と共に全国に数多くあった遊園地はこうしたある意味規模競争から破れどんどん破綻していった。今なお廃墟と化した遊園地は全国各地無数点在する。その象徴が2006年に財政破綻した北海道夕張市の「石炭の歴史村観光」であろう。エネルギー転換による石炭産業の衰退を解決するための観光事業であった。しかし、レガシーとしての「石炭歴史館」だけならわかるが、大観覧車やジェットコースターなどがある遊園地「アドベンチャー・ファミリー」や2万本以上のバラが咲き乱れる「ローズガーデン」 なども併設された観光地である。

バブルであったからと言えばそれで話は終わってしまうが、その本質は遊園地間の競争ではなく、生活者の「遊び方」が変わったことによるのだ。つまり、テーマパークのテーマが変わったということである。浅草花やしきも経営破綻の瀬戸際まで追い込まれる。更に追い討ちをかけたのが近くの場外馬券売り場から流れた労務者による占拠事件やゲームセンターが少年達の溜まり場になったこともあり、ファミリーの足は遠のいていくこととなる。つまり、「危ない街」「怖い遊園地」というイメージが流布することとなる。結果、2004年にトーゴ(旧・東洋娯楽機)が会社更生手続きの開始を申し立てたことにより、地元浅草の企業としてバンダイが救済に乗り出し、今日に至る。

バブルであったからと言えばそれで話は終わってしまうが、その本質は遊園地間の競争ではなく、生活者の「遊び方」が変わったことによるのだ。つまり、テーマパークのテーマが変わったということである。浅草花やしきも経営破綻の瀬戸際まで追い込まれる。更に追い討ちをかけたのが近くの場外馬券売り場から流れた労務者による占拠事件やゲームセンターが少年達の溜まり場になったこともあり、ファミリーの足は遠のいていくこととなる。つまり、「危ない街」「怖い遊園地」というイメージが流布することとなる。結果、2004年にトーゴ(旧・東洋娯楽機)が会社更生手続きの開始を申し立てたことにより、地元浅草の企業としてバンダイが救済に乗り出し、今日に至る。しかし、今回花やしきを観察した限り、その小さな規模にふさわしい「穏やかな遊び場」としての遊園地となっている。スピードやスリルといった非日常的な刺激・快感はまるでないが、その逆のごく普通の日常のちょっと先にある「遊び場」、ファミリーの遊び場、ある意味昭和レトロな遊び場が再現されており、「今」という時代の価値潮流にその小ささと共にうまく合致している。

これも一つの生き延び方であり、「歓楽街」という非日常的楽しみから「都市の遊び場」にうまく転換できた事例であろう。

もう一つの浅草名物

浅草名物というと人形焼を始め、江戸時代からの寿司、天ぷら、うなぎ、そばといった老舗の名店が多くあり、10数年前からはとバスをはじめ都内観光ルートにのった老舗のグルメツアーが人気である。そうした意味で、浅草は「江戸」をテーマとしたハレの日のグルメ観光地であった。(写真は江戸時代から続く寿司店である)

浅草名物というと人形焼を始め、江戸時代からの寿司、天ぷら、うなぎ、そばといった老舗の名店が多くあり、10数年前からはとバスをはじめ都内観光ルートにのった老舗のグルメツアーが人気である。そうした意味で、浅草は「江戸」をテーマとしたハレの日のグルメ観光地であった。(写真は江戸時代から続く寿司店である)しかし、最近の浅草ならではの名物というと、やはり「洋食」となる。いわゆる江戸から明治へと変わりその文明開化をいち早く取り入れた街の代表的な食である。庶民の食、新しい、面白い、珍しい食として誕生し、独自な進化を遂げたのが洋食、下町洋食である。また、観光客は少ないが、地元の日本人がこよなく愛しているのが「食堂」である。恐らく、ファストフード店との競争によって衰退消滅していく食堂が唯一残っているのが浅草である。ときわ食堂や水口食堂が代表的な食堂であるが、最もディープな食堂といえば知る人ぞ知るあるぷす食堂であろう。どの食堂も早い、美味い、安い、しかも極めて多彩メニューで顧客を満足させてくれてきた日本のオリジナル業態である。このように時代時代に流行った店が衰退しながらも残っているところが浅草固有の面白さであろう。しかし、こうしたケの日の食はまだまだ表舞台には上がってはいない。

また、伝法院通りの奥に屋台村のような飲食店が並んだ一角がある。その多くは「煮込み」を肴にした店で、シニア世代で流行っている「昼飲み」ができる店で、「ホッピー通り」とも言われている。浅草はどちらかといえば昼の街であるが、この一角だけは夜の浅草として賑わいのある通りとなっている。

新世界の「今」

大阪の友人に新世界を案内してもらったのだが、私が東京タワーには一度しか行ったことがないと話したところ、その友人も同じく通天閣には一度しか行っていないと話してくれた。地元の名所は、それは当たり前のことすぎて、一度経験してしまえば興味関心はほとんどなくなるものである。特別なことがない限り回数多く訪れることはないということであろう。しかし、実はその友人も新世界の様変わりした光景に驚いていた。

急増する訪日外国人

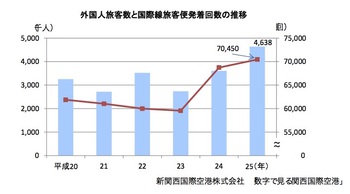

大阪も東京と同様訪日外国人が急増している。上記グラフは少し古いデータであるが、平成25年度大阪府を訪れた外国人旅行者数で、過去最高の 260 万人。国別では上位は全国と同じ顔ぶれで、中国、タイの割合が全国よりも高くなっている。

訪日外国人が増えた要因は、周知のように円安やLCC(格安航空会社)の新規就航・増便、さらには東南アジア諸国のビザ発給要件緩和措置によるものである。ちなみに上記グラフは、平成 25 年の関西国際空港の外国人旅客数の推移であるが、平成24年度から急増していることがわかる。

大阪を訪れた訪日外国人の観光先は以下となっている。

1.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

2.梅田スカイビル

3.海遊館(かいゆうかん)

4.大阪城

5.スパワールド世界の大温泉

こうした観光地以外にも今回観察した新世界・通天閣、難波・道頓堀、黒門市場・・・・・・・こうした言わば裾野のような場所に多くの訪日外国人が押し寄せている。

ジャンジャン横丁・串カツ通り

友人の話によれば新世界・ジャンジャン横丁の変化は若い世代の来街が顕著になったことだと言う。それまではジャンジャン横丁といえば「串カツ」と言われるように、名物串カツ目当ての日本人観光客及び懐かしさを求めに来たシニア世代の「昼飲み」が多かった。

友人の話によれば新世界・ジャンジャン横丁の変化は若い世代の来街が顕著になったことだと言う。それまではジャンジャン横丁といえば「串カツ」と言われるように、名物串カツ目当ての日本人観光客及び懐かしさを求めに来たシニア世代の「昼飲み」が多かった。その串カツ発祥の地は昭和初期の新世界であると言われている。そして、衰退した歓楽街新世界復活の源が昭和4年創業の串カツの「だるま」に代表される「食」であった。この大阪のソールフードと呼ばれる串カツは立ち食いスタイルの安価ですぐに揚げたてを食べられる大阪文化とでも呼びたくなる「食」である。この食はたこ焼きとともに大阪のいたるところに出店しているだけでなく、東京はもちろんのこと海外へと向かっている。そうした串カツ通りとでも呼びたくなる通りがジャンジャン横丁で、「だるま」以外にも行列の絶えない「八重勝」をはじめ多くの串カツ店が軒を連ねている。正確な数字ではないが、新世界一帯の串カツ店は40数店舗あり、串カツのテーマパークといっても過言ではない。

ところで、大阪の食と言うと「粉もん」と言われるお好み焼きやたこ焼きが想像されるが、戦後の食料不足の時代に米国から大量に提供された小麦粉の活用料理の一つとして生まれたものである。お好み焼きのルーツは「一銭洋食」であり、たこ焼きは「ラジオ焼き」と言われ、戦後の小麦粉メニューとして本格化したことを考えれば、串カツは誕生当時昭和初期の「食」の原型を色濃く残したまさにソールフードの中のソールフードと言えよう。

写真はそうした「食」を求め店の品定めをしている訪日外国人・バックパッカーである。

行列の通天閣

新世界を訪れた時期が春休みであったということもあって、ジャンジャン横丁から通天閣に向かう一帯は訪日外国人と日本の修学旅行と思われる中学生達で埋め尽くされていた。訪日外国人の多くは中国人(もしくは台湾人)の若者と、日本の中学生という「若者の観光地」という構図はこれも奇妙に思える光景であった。

新世界を訪れた時期が春休みであったということもあって、ジャンジャン横丁から通天閣に向かう一帯は訪日外国人と日本の修学旅行と思われる中学生達で埋め尽くされていた。訪日外国人の多くは中国人(もしくは台湾人)の若者と、日本の中学生という「若者の観光地」という構図はこれも奇妙に思える光景であった。写真は通天閣の地下のチケット売り場の行列の様子であるが、延々15分ほど待った後、2Fの EVホールに向かいまた20分ほど待って通天閣の展望台に行くといった次第である。後ろ姿で分かりづらいが、その多くは若い女性達で、一昔前の「怖い街」に来た観光客とは思えない光景である。低迷を続けた通天閣であるが、 2012 年度の来塔者数は、これまでの 最高の記録である約155万6000人(1957 年の2代目通天閣オープンから2年目の記録)を更新する勢 いであり、今なお伸ばし続けていると言われている。(注:入場者数は通天閣観光株式会社社内資料による)。

食べ歩き新世界

串カツが「立ち食い」ならば、たこ焼きは「食べ歩き」である。浅草もそうであるが、単なる見物としての観光地というより、「街歩き」には必須なスタイルが新世界にもある。

串カツが「立ち食い」ならば、たこ焼きは「食べ歩き」である。浅草もそうであるが、単なる見物としての観光地というより、「街歩き」には必須なスタイルが新世界にもある。そして、観光地にはそれぞれ各地の特産品の食べ歩きがある。観光地の定番名物にはソフトクリームなどとなるが、美味しいソフトクリームであってもそれだけを目的に観光することはない。ただ例外もあることはある。

TV東京のヒット番組に「孤独のグルメ」がある。その番組で取り上げたスイーツ・菓子類の中に東京板橋の下町商店街にある「たもつのパン」の「きなこパン」なんかは隠れた食べ歩きヒット商品かもしれない。つまり、街場のパン屋さんの懐かしいレトロなパンの食べ歩きである。

このように、街にはその街にふさわしい「食」がある。食べ歩きとは、その街にふさわしい「絵」になる食のことである。原宿竹下通りにはクレープとポップコーン、東京江東区下町の砂町銀座商店街では焼き鳥、上野アメ横にはエスニックな市場らしく「ケバブ」がある。そして、大阪新世界ではたこ焼きとなる。

もう一つの食べ歩き道頓堀夜市

新世界とは離れてはいるが、観光客が集まるスポットの一つが道頓堀であろう。ここ数年いわゆる夜のミナミを訪れる事はなかったが、街の雰囲気はまるで変わっていた。ここにも訪日外国人と若い日本人観光客、中高生の雑踏状態であった。特に御堂筋と堺筋の間の通りのみであるが、橋の上からの道頓堀川ダイブで有名になった場所を中心に数名単位のグループによる観光客で一杯であった。但し、相生橋筋付近には観光客はまばらで観光客が集中しているのは一角のみであったが。

新世界とは離れてはいるが、観光客が集まるスポットの一つが道頓堀であろう。ここ数年いわゆる夜のミナミを訪れる事はなかったが、街の雰囲気はまるで変わっていた。ここにも訪日外国人と若い日本人観光客、中高生の雑踏状態であった。特に御堂筋と堺筋の間の通りのみであるが、橋の上からの道頓堀川ダイブで有名になった場所を中心に数名単位のグループによる観光客で一杯であった。但し、相生橋筋付近には観光客はまばらで観光客が集中しているのは一角のみであったが。そして、ここでもたこ焼きの食べ歩きと共に、何故か金龍ラーメンに行列ができていた。また、松竹芸能による屋台村が作られており、これまた何故かあの「俺のフレンチ」も出店していた。また、ユニバーサルスタジオジャパンにもあった「たこ焼きミュージアム」もあり、ここにも長い行列ができていた。

こうした夜市の光景は規模は小さいものの上野のアメ横や海外では人気の台北夜市に発展する可能性があるのではと感じた。ただ、行列店はまだまだ少なく、メニューも限られており、屋台をめぐる楽しさには今一つ欠けている。

また、法善寺横丁や日本橋近辺まで歩いたが、訪日外国人は少なく、道頓堀を中心とした回遊性はできてはいない。

訪日外国人で雑踏する黒門市場

昨年11月大阪を訪れた際行けなかった黒門市場を今回は歩いてみた。若い世代の街歩きスポットの一つとして黒門市場に注目が集まっているということを聞いていたが、日本人の若い世代もいることは確かであったが、圧倒的に多かったのが中国人(台湾人)を中心とした訪日外国人観光客であった。観光客の中には旅行鞄のカートを引いた人たちも多く、なかにはベビーカーを押しての黒門市場観光も見受けられた。表面的には、東京の観光名所となった築地場外市場と同様の賑わいぶりであった。

昨年11月大阪を訪れた際行けなかった黒門市場を今回は歩いてみた。若い世代の街歩きスポットの一つとして黒門市場に注目が集まっているということを聞いていたが、日本人の若い世代もいることは確かであったが、圧倒的に多かったのが中国人(台湾人)を中心とした訪日外国人観光客であった。観光客の中には旅行鞄のカートを引いた人たちも多く、なかにはベビーカーを押しての黒門市場観光も見受けられた。表面的には、東京の観光名所となった築地場外市場と同様の賑わいぶりであった。市場にはマグロなどの専門店を中心にした魚介類の店が多いが、青果やスーパーなど多様な店が並ぶ。そうした店々は日本人の一般客相手ではなく、観光客相手の商売に転換しているからであろうか、店先にイートイン用の席を設けたり、エビや貝を焼いて食べさせるなど工夫がされている。つまり、試食というより、その場で食べさせる店が多い。しかも、店頭の値札や商品POPには英語と中国語の表記がなされており、まさに訪日外国人対応の市場となっている。

そうした観光市場への転換がなされているからと思われるが、市場の中ほどには観光客用の休憩スペースが設けられ、その場でも食べることができ、勿論トイレなども完備されている。訪れた日には市場の何箇所かで通行量調査がなされており、また行政の人間らしい数名がこの休憩所の使用状況を観察していた。

そうした観光市場への転換がなされているからと思われるが、市場の中ほどには観光客用の休憩スペースが設けられ、その場でも食べることができ、勿論トイレなども完備されている。訪れた日には市場の何箇所かで通行量調査がなされており、また行政の人間らしい数名がこの休憩所の使用状況を観察していた。低迷する大阪にあって、既にレポートした USJ以外にも新世界と共に新たな「賑わい」の街が感じられた。

街歩きは季節を肌で感じられることが不可欠

いわゆるミナミの再生に地場企業である松竹芸能が、難波ー黒門市場ー新世界ー天王寺動物園という観光ルートの設定とその活性を訴えている。大阪、特にキタ(梅田)はビルと地下街の街になっていて、街を楽しむ街歩きには不向きになってしまった。新しい、面白い、珍しい商品やサービスの集積はキタにはあるが、「街自体が持つエネルギーや面白さ」はお初天神裏の路地裏のようなところしか無くなってしまった。

こうした背景からであろうか、難波ー黒門市場ー新世界ー天王寺動物園という地下ではない「表(おもて)」の街、風や季節が感じられる街歩きの可能性はある。

ただ現状は道頓堀、黒門市場、新世界が点在していて、回遊の楽しさ、街歩きの面白さはない。都市計画街づくりがビルとビルとを単なる繋ぐための「地下化」が主体となっており、通りの表側と地下とを組み合わせた街、つまり地下街にも日差しや風が吹き抜けるような新しい発想が待たれている。

テーマから学ぶ

街はそこに住む人たちと訪れる人たちによって創られる。そして、訪れる人たちが変わることによって、街の人たちも商売もまた変わっていく。この時「何」が変わっていくのかを私は「テーマ」が変わったからであると表現している。そのテーマとは、訪れる人たちの興味関心事であり、そのことに基づく進化が街を変えていくことに他ならない。

今回は誕生のルーツの異なる2つの代表的な歓楽街であった東京浅草と大阪新世界を観察してみた。共に「下町」と呼ばれる歴史ある地域が同じような歓楽というコンテンツを持ち、衰退し、ある部分は変わることによって生き延びている。以前、江戸と京という対比の中で、江戸は庶民による「粋」の文化であるのに対し、京は貴族による「雅」の文化であると書いたことがあった。そして、大阪はどうかと言えば、長く中世日本の商業を発展させた中心地であり、庶民生活の「食」や「芸能」と言った固有文化が生まれ育った。そうした文化の対比という言い方をするならば、浅草も新世界も「庶民」の生活が色濃く残っている街であり、言葉を変えれば「下町」がテーマとなっている街である。

2つの異なる下町文化

「下町」を一般的に語っても意味はない。それはその地域が時代の波に揉まれその時々の変容を堆積した結果としてのものだからである。これは私の持論であるが、生活の変化は「食」から始まると。日常のチョットしたこと、小さなことから「変化」は始まるという意味である。そうしたことから浅草と新世界の歴史を見てきた。

衰退についてはこれ以上指摘するまでもなく理解していただけるかと思う。面白いことに、進化し生き延びた娯楽としての「食」が、浅草は洋食、新世界は串カツであったということである。「街から学ぶ」でも書いたことだが、東京は「外」から多くのものを取り入れてきた雑種文化の街、その象徴が洋食で言葉を変えればエスニックタウンであるのに対し、大阪は「内」から自前で創りもし衰退もさせてきた固有の文化の街、その象徴が串カツでありたこ焼きということである。

「下町」の意味するところは「昭和」という時代を今一度取り入れてみようというテーマのことであり、団塊世代以上にとっては懐かしさの再現体験であるが、若い世代にとっては未知の新鮮なこととしてある。そうしたことから時代の潮流、メガトレンドなテーマとなっている。

こうした潮流は日本人にとって身近なものとなっているが、訪日外国人にとってどうかというと、それらは興味ある関心事・テーマとなっていることがわかる。観光庁のデータを見るまでもなく、訪日外国人の関心事も変化し、例えば富士山観光から日本の四季観光・上野公園のさくら観光へ、ホテル宿泊から畳座敷と温泉のある日本旅館へ、寿司・天ぷらからラーメン・食べ放題へ、勿論東京・京都から大阪や地方都市へ。

より日本人の生活そのものへ、その日常へ、こうした言わば下町に残されている「生活」を体験観光したいとするところまで深化してきているということである。特に、築地の場外市場もそうであるが、黒門市場に訪日外国人が大挙して押し寄せているのも、食を通し日本人の日常生活を実感してみたいからである。

つまり、「下町」が観光地になったということである。「街から学ぶ やなか銀座商店街編」でも取り上げたように、谷根千は下町観光の地として再生することができた地域である。そして、よくよく考えれば下町は日本全国主要都市にあり、大阪新世界のような固有な文化が残っている下町は文化観光都市として再生できるということである。そして、格安LCCの旅だけでなく、世界的にも船旅がブームとなっている。つまり、島国である日本は港がある地方都市は観光地になり得る可能性があるということだ。そして、地方自治体も旅客船誘致へと既に動いている。

都市・街再生の鍵

10数年前から全国いたるところで都市の再生、町おこしが進められている。その再生の鍵として「食」が考えられてきたが、それはそれで今なお重要なことではあるが、B1グランプリもその役目を終えようとしている、そう私は考えている。結論から言えば、単発のフードイベントから、町全体を継続的に「遊び場」に創造していくことへの進化である。そのキーワードが「食べ歩き」ということになる。あるいは「歩いて絵になる町づくり」ということである。

2つの歓楽街から観光地へと変わっていった街が教えてくれたことは、特に大阪新世界の街、ジャンジャン横丁の串カツと通天閣という「大阪下町レトロパーク」である。もう少し大阪的な表現を使うとすれば、「浪速文化が残る街」ということになる。その象徴が串カツの「ソースの2度漬け禁止」というルールであるが、これは庶民の生活文化としてあり、わかりやすく継承されているということであろう。

文化の継承は形あるものとしての継承がほとんどであるが、「ソースの2度漬け禁止」という言葉と共に普通の「人」が継承していること、大仰に言えば庶民文化の継承がなされていることに驚く。

もう一つが新世界という「遊び場」であるが、通天閣というより街自体がエンターテイメントパーク、ワンダーランドになっているという点にある。大阪的、コテコテ、デコラティブなファサードやキャラクター。初めて訪れる人にとっては少々びっくりもするが、これも大阪固有の文化でもある。

もう一つが新世界という「遊び場」であるが、通天閣というより街自体がエンターテイメントパーク、ワンダーランドになっているという点にある。大阪的、コテコテ、デコラティブなファサードやキャラクター。初めて訪れる人にとっては少々びっくりもするが、これも大阪固有の文化でもある。つまり、「食」以外に訪れる人をこれでもかと楽しませる街全体になっているかということである。理屈っぽく言うならば、旺盛なサービス精神の発露ということになるが、その表現こそが大阪固有の文化ということである。都市の再生、町おこしとは「文化起こし」ということである。既に埋もれてしまった文化もあれば、かすかに残る文化もある。そうした文化を掘り起こし、文化がいたるところにある遊び場がこれからの観光地には必要になってくるということである。

一方、浅草はどうかと言えば、新世界が大阪固有の下町レトロパークであるのに対し、浅草は雑種文化、多様な文化が渋谷のスクランブル交差点のようにクロスした面白さにある。現状は天ぷらなど江戸時代からの老舗の「食」(=観光食)に止まり、更に訪日外国人の興味関心事はまだまだ洋食には向かってはいない。浅草の「今」はどうかと言えば、大阪新世界のようなV字復活のような新たな変化は見られてはいない。訪日外国人の関心事は、築地や上野アメ横の屋台をはじめ、ラーメンは勿論のこと、「すき焼き・しゃぶしゃぶの食べ放題」などメニューが多様である都市ということから、浅草における「食」というより、それこそ雑多な「遊び場」が東京にはあるということであろう。まさにエスニックタウンの面白さを満喫できる回遊できる街ということだ。

安全な街の意味

そして、2つの街が観光地として成立させているのは「安全」であるからである。当たり前のことではあるが、この当たり前のことは訪日外国人の関心事としてだけではない。浅草花やしきも新世界ジャンジャン横丁も、過去の「怖い街」というイメージを感じることなく、若い世代が街歩きを楽しんでいる。中学の修学旅行生が旅行先に選んでいることからもわかるように、東京も大阪も安全な街だからである。

実は今回大阪に復活しつつあると言われているミナミのアメリカ村も歩いてみた。1990年代若者文化の発信地として原宿竹下通りと共に観光地化したエリアである。2000年代初頭のメンズファッションのバブル崩壊と共に衰退していったことは雑誌などの情報から知ってはいた。衰退は原宿も同じであったが、アメリカ村の衰退を加速させたのが、ひったくりや路上での押し付け販売であった。ひったくりは犯罪であるが、押し売りについては犯罪とは言えないところもある。しかし、しつこい押し売りに会うと若い女性にとっては嫌な思いを超えて「怖い街」になる。そうした経験は次第にアメリカ村から足を遠ざけてしまうということである。

実は今回大阪に復活しつつあると言われているミナミのアメリカ村も歩いてみた。1990年代若者文化の発信地として原宿竹下通りと共に観光地化したエリアである。2000年代初頭のメンズファッションのバブル崩壊と共に衰退していったことは雑誌などの情報から知ってはいた。衰退は原宿も同じであったが、アメリカ村の衰退を加速させたのが、ひったくりや路上での押し付け販売であった。ひったくりは犯罪であるが、押し売りについては犯罪とは言えないところもある。しかし、しつこい押し売りに会うと若い女性にとっては嫌な思いを超えて「怖い街」になる。そうした経験は次第にアメリカ村から足を遠ざけてしまうということである。結果、衰退へと向かい、そうしたアメリカ村から離れ、近くの堀江や南船場にショップが移転したとも言われている。

久しぶりにアメリカ村の中心である三角公園一帯を歩いた。公園前の名物たこ焼きの「甲賀流」には数名の中学生と思われる女の子が並んでいたが、1990年代のアメリカ村の賑わいはまるで感じられなかった。周辺の通りの電柱には写真のようなステッカーが貼られ、「怖い街」のイメージ払拭に努力していたが、まだまだ以前のアメリカ村ではなかった。

実は東京築地市場の豊洲への移転問題においても、安全と安心を分けて考えるべきとの論議が盛んである。安全を担保するための「科学技術」や「対応システム」だけで「安心」を得ることはできない。何故なのか、それらの前提には「信用・信頼」があり、この前提が崩れたところに、いくら科学を駆使してとか、安心のコミュニケーションを行なっても、消費者の納得=安心は得られない。そして、その「信用・信頼」は一朝一夕で得られるものではない。長い時間をかけて創られるものだが、「押し付け販売」一つでいとも簡単に失ってしまうということである。これが商売、ブランドの本質である。

たしか1980年代半ばであったと記憶しているが、「あのマクドナルドのハンバーガーの肉はミミズである」という根拠のない風説による都市伝説が流行ったことがある。勿論、根拠のないマクドナルドにとって迷惑な風評であるが、マクドナルドのハンバーガーは実はビーフ以外にも他の肉を使い、消費者に知らせていなかった事実があった。確かNHKが調査を行い指摘したと記憶しているが、その指摘を受けて1985年に日本マクドナルドは「100%ビーフ」として再スタートした経緯がある。風評、イメージを払拭するとは、原材料の選定から始まり、製造方法や工程から店内オペレーションに至るまで、根本から変えていくということである。つまり、信用・信頼を再度得ていくにはこうした多大な時間と努力を必要とするということだ。

信用・信頼は消費者、顧客が創るもので、残念ながらアメリカ村はまだまだ道半ばといった状況であった。以前のような賑やかな街というより閑散と言った表現の方が適切なアメリカ村の印象である。つまり、観光地復活には思い切った決断とまだまだ時間がかかるということである。その良き事例が、身近なところの新世界ジャンジャン横丁にあることを思い至って欲しい。

政府観光局が3月15日に発表した2017年2月の訪日外国人客数は、前年同月比7.6%増の203万5800人だった。2016年2月の189万1375人を14万人以上上回り、2月として過去最高となった。そして、お花見目当ての観光客が大挙してやってくる。

LCCやその増便、クルーズ船寄港の増加、あるいはビザ発給の緩和策など急増する要因はあるが、その根底にあるのが円安である。JTBは、2017年に訪日外国人旅行者の数が、過去最高の2,700万人を突破するとの予測を発表している。

一方、日本人の観光も海外旅行から国内旅行への移行も数年前と同様の傾向を見せている。これも円安が根底にある。そして、繰り返しになるが「ケ」の日の小さな旅となる。特に理屈っぽく言えば都市商業観光、横丁路地裏にある知らないことを発見する「街歩き」が観光となる時代である。

また、浅草・新世界の観察にも出てきているが、顧客市場が変化してきていることがわかる。それは訪日外国人のみならず日本人の若い世代が「昭和レトロ」といったテーマ興味から新たな市場が生まれてきている。街歩きというと何かシニア世代そのものであるかのように受け止めてきたが、「昭和レトロ」というテーマへの関心事が大きいことがわかる。特に、大阪新世界を訪れている観光客を観察する限り、春休みという季節もあるがその半分近くは修学旅行生たちで、後は日本人シニア世代、あるいは訪日外国人の観光客であった。

また、浅草・新世界の観察にも出てきているが、顧客市場が変化してきていることがわかる。それは訪日外国人のみならず日本人の若い世代が「昭和レトロ」といったテーマ興味から新たな市場が生まれてきている。街歩きというと何かシニア世代そのものであるかのように受け止めてきたが、「昭和レトロ」というテーマへの関心事が大きいことがわかる。特に、大阪新世界を訪れている観光客を観察する限り、春休みという季節もあるがその半分近くは修学旅行生たちで、後は日本人シニア世代、あるいは訪日外国人の観光客であった。写真は通天閣のゆるキャラピリケンさんの像であるが、USJのアトラクションではないが、新世界の街自体が昭和のワンダーランドパーク、新世界遊園地のように思えるほどの楽しさ感がある。新世界復活の鍵は「歩いて楽しい街づくり」の良き事例となっている。

今回観察してきたように、浅草も新世界も、デフレ・ジャパンにおける賑わいということだ。このブログで繰り返し指摘をしてきたが、デフレの時代は「小さく」「回数化」させることがポイントとなる。それは日本人のみならず、訪日外国人に対しても同様である。インバウンドビジネスもデフレ時代のビジネスであることを忘れてはならない。前述の阪急グループ創設者小林一三の百貨店食堂の「ソーライス」の逸話ではないが、串カツ1本食べてみたいという顧客がいれば、喜んで提供するということである。そして、「ありがとうございました。またのお越しを!ピリケンさんも待っています」である。

<お知らせ>

「未来の消滅都市論」 ;290円

人口減少時代を迎え、「消滅都市」が時代のキーワードになった。

衰退する街もあれば、成長すらする街もある。街を歩き、変化の

波を写真と共に読み解く、新しいマーケティング・ジャーナルの書。

以下のブックストアにて発売中。

Kindle

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96

紀伊国屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qs=true&ptk=03&q=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96&SF_FLG=1

iBookStore

https://itunes.apple.com/jp/book/shuai-tuisuru-jie-wei-laino/id1040742520?m

楽天Kobo

http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/nm?sv=30&h=30&o=0&v=&spv=&s=1&e=&cy=&b=1&g=101&sitem=%CC%A4%CD%E8%A4%CE%BE%C3%CC%C7%C5%D4%BB%D4%CF%C0&x=42&y=13

タグ :テーマパークの街

2017年03月27日

未来塾(28)「テーマから学ぶ」 浅草と新世界編(前半)

ヒット商品応援団日記No672(毎週更新) 2017.3.27.

テーマとは市場(顧客)の興味・関心事の集積情報のことであり、時代はこの集積力競争の只中にいる。そして、テーマはテーマを呼び、よりインパクトのあるテーマパークの形成へと向かう。今回取り上げたのは、歓楽街として明治時代に誕生した2つの街が、都市におけるテーマパーク・観光地としてどんな歩みを辿ってきたのか。「何」が人を惹きつけ、あるいは衰退し、今日の観光魅力となってきたのか。時代の変化をくぐり抜け今日に至る、そんな観光地の「原型」となっている東西2大観光地東京浅草と大阪新世界を取り上げてみた。

「観光地化」というキーワードが時代のテーマになったことはこの未来塾において様々な角度から学んできた。都市が成長し進化していくに必要なテーマパーク化(テーマ集積)もあれば、街の商店や住民が創り上げたテーマパークもある。前者は前回取り上げたターミナル東京駅地下にある「グランスタ」もそうした事例の一つである。後者のテーマパーク事例はオタクが創り上げた秋葉原・アキバであり、聖地となった2つの原宿、中高生の原宿とおばあちゃんの原宿・とげぬき地蔵。更に人の賑わいを創るテーマ商店街という視点に立てば、上野のアメ横を筆頭にハマのアメ横興福寺松原商店街もそうしたテーマパーク化が消費社会の表舞台に出てきた良き事例である。テーマとは市場(顧客)の興味・関心事の集積情報のことであり、時代はこの集積力競争の只中にいる。そして、テーマはテーマを呼び、よりインパクトのあるテーマパークの形成へと向かう。

今回取り上げたのは、歓楽街として明治時代に誕生した2つの街が、都市におけるテーマパーク・観光地としてどんな歩みを辿ってきたのか。「何」が人を惹きつけ、あるいは衰退し、今日の観光魅力となってきたのか。時代の変化をくぐり抜け今日に至る、そんな観光地の「原型」となっている東西2大観光地東京浅草と大阪新世界を取り上げてみた。

多くの人は浅草と新世界を比べた時、まるで異なる観光地であるとして、比較について一種の違和感を持つかもしれない。しかし、そこには歓楽街として誕生した2つの「場所」が時代の変化を受け、生活者の娯楽も変わり、異なる街へと変貌しながらも、人を惹きつけてやまない共通する「何」かと、2つの地域固有の「何」かをそのエネルギーとして発展してきていることが分かる。それは後述するが、観光地化という時代要請は共通してはいるが、人を惹きつける観光コンテンツ、いわばその地ならではの「文化」、誕生のルーツの「違い」によって異なる観光地へと進化している。

そして、そうした観光コンテンツは外へと向かう「発信力」に他ならない。観光地化の成功はこの「発信力」が対象となる人たちに上手く応えられているか否かである。後述するが、2016年度訪日外国人が2400万人を超えた。ホテルなどの施設や交通インフラなどの受け入れづくりのみならず、インターネットの時代には、例えば私たちが日常的に利用している店に訪日外国人が突然入ってきて顧客となる時代のことである。中国人の「マナーが悪い」といった表層的な感慨だけに終わらせるのではない一種の覚悟を必要としている時代にいる。更に、当然のことであるがデフレ時代における観光地化であり、そうした課題も含め、今回も2つの街を観察した。

歓楽街誕生のルーツに見られるランドマーク

浅草寺・雷門

浅草寺の歴史は古く飛鳥時代に隅田川から見つかった観音様を本尊とした寺である。以降参拝者が増えていくが、特に江戸時代徳川幕府の祈願所として民衆信仰を集めた。現在上野を含めれば年間約4500万人の観光地となり、富士山とともに訪日観光の中心地としても必ず訪れる一大観光地となっている。ところでランドマークとなっている雷門の名が書かれた大提灯は1795年に初めて奉納されたものたが、火災による消失もあり、山門や提灯はその都度変化してきている。その雷門には風神雷神の2つの像が立つ門であるが、その大提灯の底にも竜が刻まれており、浅草寺観音様の「守り神」としてある。

新世界・通天閣

1903年に開催された博覧会(推定入場者500万人)の跡地開発によって新世界は生まれた。パリとNYを手本としたテーマパークで、初代通天閣はエッフェル塔、遊園地はNYのルナパークであった。ランドマークとなっている通天閣も昭和18年(1943年)に、通天閣のそばの映画館が炎上し、その影響で通天閣の鉄骨がねじ曲がり、ついには戦時下の鉄材供給の名目で解体されてしまう。その2代目通天閣は昭和31年(1956年)に誕生し今日に至る。この通天閣には「ピリケンさん」の愛称で呼ばれる像があるが、初代ピリケン像は「幸福の神様」として人気を呼んだもので、足を掻いてあげるとご利益があるとされている。

ランドマークは当該地域・街を代表象徴するシンボルであり、なおかつその性格や実態を分かりやすく表現したもの、つまり目印を超えて「物語」を語ってくれる施設や建造物のことである。特に観光地化した都市や街、場所には必ず物語は存在する。

表紙の2枚の写真を比較すれば一目瞭然であるが、浅草雷門は江戸時代から続く、浅草寺という聖地の山門の「守り神」としてあり、その参道に並ぶ仲見世商店街を含めた一帯が観光スポットとなっている。

一方、新世界通天閣は人を楽しませるテーマパークをそのルーツとしており、通天閣のピリケンさんは楽しみを求めて訪れる人の「幸福の神様」として見守ってくれる。そんな2つのルーツ物語がランドマークとなって今なお継承されている。

昨年大ヒットしたアニメ映画「君の名は」のロケ地となった岐阜県飛騨市を始め東京四ツ谷 須賀神社前階段には多くの人間が訪れる、いわゆる聖地巡礼が見られた。古くは「冬のソナタ」からであるが、特に数年前から顕著な現象となっている。映画それ自体を楽しむだけでなく、さらにリアル世界の追体験として楽しむ二重の楽しみを意味している。こうした映画の聖地巡礼はせいぜい複数回で終わるが、聖地巡礼の本質は、「聖なる」場所に自分を置くことによって得られる日常から離れた異次元な時空体験を送ることにある。そこには心の安寧もあれば歓喜もある。例えば、前者のランドマークは巣鴨高岩寺の「とげぬき地蔵尊」であり、後者は原宿のラフォーレや竹下通りとなる。

昨年大ヒットしたアニメ映画「君の名は」のロケ地となった岐阜県飛騨市を始め東京四ツ谷 須賀神社前階段には多くの人間が訪れる、いわゆる聖地巡礼が見られた。古くは「冬のソナタ」からであるが、特に数年前から顕著な現象となっている。映画それ自体を楽しむだけでなく、さらにリアル世界の追体験として楽しむ二重の楽しみを意味している。こうした映画の聖地巡礼はせいぜい複数回で終わるが、聖地巡礼の本質は、「聖なる」場所に自分を置くことによって得られる日常から離れた異次元な時空体験を送ることにある。そこには心の安寧もあれば歓喜もある。例えば、前者のランドマークは巣鴨高岩寺の「とげぬき地蔵尊」であり、後者は原宿のラフォーレや竹下通りとなる。

ところでランドマークにはその街の「らしさ」を物語っているものが多い。例えば、大阪梅田の若者ファッションを集積した阪急ファイブは1998年に「HEP FIVE(ヘップファイブ)」としてリニューアルをした。その商業ビルの上には赤い観覧車が造られていて大いに話題になったことがあった。当時、大阪梅田のランドマークとして広く知られ若者たちの長い行列ができた観覧車である。その誕生の背景であるが、ミナミのアメリカ村に集まった若者文化を梅田に取り戻す目的によるリニューアルであった。

そして、多くの大阪人は阪急グループの創設者である小林一三の発想、例えば阪急沿線の奥・宝塚に宝塚歌劇を造り、観劇という「楽しさ」が人の移動を活性させる。あるいは買い物だけの百貨店にいち早く「食」の楽しさとして大食堂を造る、そんなビジネス発想の系譜の中に赤い観覧車があると受け止めていた。

昭和初期の阪急百貨店の大食堂には「ライスだけのお客様を歓迎します」という張り紙がなされ、ウスターソースをご飯にかけただけのシンプルなメニュー「ソーライス」が大人気であったという。ちょうど昭和恐慌の時代であり、ライスだけを注文し、卓上のソースをかけて食べる。百貨店として売り上げが上がらないと思いがちであったが、小林一三は「確かに彼らは今は貧乏だ。しかしやがて結婚して子どもを産む。そのときここで楽しく食事をしたことを思い出し、家族を連れてまた来てくれるだろう」と語ったと言われている。卓越した経営者の逸話であると同時に、「大阪らしさ」を物語るものである。

つまり、街は面白くなければならないということだ。面白い街梅田という物語のランドマークとして赤い観覧車はあるということである。

共通する歓楽街の変容

明治から大正・昭和へと浅草も新世界も共に歓楽街として人を惹きつけてきた。いつの時代もそうであるが、その時代の「今」を楽しませるコンテンツが歓楽街を創っていく。その歓楽の在り方であるが、ハレとケ、非日常・特別と日常・普通という表現を使うとすれば、2大歓楽街はハレの歓楽街であり、実はそのハレの世界が変わっていく。つまり、ハレという「特別」が時代とともに変わってきたということである。そして、面白いことにこの異なる地域、異なるルーツの歓楽街を構成するコンテンツは極めて酷似していることにある。そのコンテンツ構成を整理すると、以下のようになる。

1、劇場・映画館

浅草:

浅草:

浅草は大正から昭和にかけて、日本一の娯楽の中心地として繁栄していく。その核となるエリア六区ブロードウェイは日本で初めて常設の映画館がオープンしたところである。大正時代日本の喜劇王と呼ばれたエノケンといったスーパースターも浅草オペラの出身であり、今日の人気者ビートたけしも浅草のストリップ劇場・浅草フランス座で、芸人見習い志願としてエレベーターボーイをしていた。

しかし、娯楽のあり方も戦後の東京オリンピック以降テレビの普及などによって大きく変わり、次第に閉館していく。ハレの娯楽は娯楽の進化と多様さによって、どんどんケの娯楽、日常の楽しみへと変化していった結果である。今もなお「木馬座」をはじめ小さな芝居小屋もあるが、娯楽もこうした変化の荒波にもまれ、浅草のランドマークの一つであった国際劇場は浅草ビューホテルへと変わる。

新世界;

新世界;

通天閣とルナパークを中心とした一帯のテーマパークは新世界と呼ばれてきたが、その歴史を辿ると各施設は隆盛から衰退へとその変化は激しかった。そのルナパークの構成は浅草とほぼ同じで、遊園地、演芸場、写真館、音楽堂、動物舎、サウナ、これら娯楽施設は1925年に閉館する。ただ、浅草と同様、大衆演芸場の「朝日劇場」と「浪速クラブ」は今も存続している。実は漫才などの芸人が所属する新花月は新世界ジャンジャン横丁の温泉劇場としてあった大衆演芸場が活動の場であった。つまり、新天地は浅草と同様大阪における大衆芸能の発祥地であった。しかし、浅草同様娯楽施設はTVを始め多様な楽しみ方へと変化し、衰退へと向かう。

2、遊園地

浅草;

浅草;

浅草寺境内の西側に日本最古の遊園地「花やしき」がある。開園は江戸時代寛永6年(1853年)で、牡丹や菊の花園から「花屋敷」とネーミングされた。明治時代に入ると見世物娯楽を取り入れ、関東大震災以降は子供を対象とした娯楽を取り入れ、虎なども見世物としていた。

戦後には日本最古のローラーコースターやメリーゴーランド・観覧車など施設面のアトラクションが行われ、東京ディズニーランドの開演までの間は、ハレの日のファミリー行楽地として活況を見せた。ところで、花やしきは日本最古の遊園地であるが、日本最小面積5700平方メートル(1860坪).の小さな遊園地でもある。こうした花やしきも入園者が減少し破綻の危機が訪れる。そして、後述するがバンダイナムコグループに支えられながら、「古い」「狭い」を逆手に取りさまざまな工夫により東京近郊のファミリーを楽しませ存続している。

新世界;

戦後の新世界はまずジャンジャン横丁の復興から始まり、1956年の2代目通天閣の誕生によって本格化する。しかし、1970年の大阪万博開催に向けた建設労働者が新世界南側にある西成地区に集まり、新世界は「労働者の街」へと変貌する。そして、建設労働者による釜ヶ崎暴動もあって、結果、ファミリーは勿論のこと、若者もミナミ(難波)やキタ(梅田)へと遊び場が移動する。遊園地がわりでもあった通天閣の入場者数も1975年には20万人を割り低迷状態が続く。

そして、新世界復活の期待のもとに1997年に大型娯楽施設としてフェスティバルゲートとスパワールドが市電車庫跡地に開業する。フェスティバルゲートには建物を貫く迫力あるジェットコースターや入園料が無料であったことから初年度の入園者は831万人に及ぶ。しかし、アジア通貨危機による不況から徐々に入園者は減り、2004年には経営破綻する。

そして、今や新世界を支えているのはジャンジャン横丁の「食」で、浅草花やしき同様ハレというよりケの日の楽しみとなっている。

3、動物園

浅草とは少し離れてはいるが、上野には上野公園内に動物園がある。開園は、1882年3月20日で、日本で最も古い動物園である。そして、日本一の入園者数を記録する動物園である。10年ほど前に復活した旭川市旭山動物園と共に年間入園者数300万人を超える入園者となっている。

一方、大阪新世界の東側には天王寺動物園がある。天王寺動物園も古く1915年(大正4年)1月1日に開園した。1972(昭和47)年度から中学生以下が入園無料になったことで有料入園者は減少したが、翌1973年度の総入園者は335万人を数えた。しかし、以降減少し続け、2013年度には約113万人まで落ち込む。

上野、天王寺共に都市型動物園として戦後のファミリー行楽地として集客してきたが、その入園者がパンダをはじめとした人気の希少動物次第ということから脱却しきれてはいない。しかし、戦前、戦後を通じ都市の子供達にとって楽しい行楽地であったことは事実である。

4、遊郭跡地 他

ところで浅草、新世界という2つの歓楽街の周辺には吉原、飛田新地という2つの遊郭があった。吉原は江戸時代、飛田新地は大正時代に誕生し、物的消費や飲食といった欲望とともに2つの欲望を満足させる「場」であった。その2つとは性的欲望とギャンプルである。現在では違法もしくは公営ギャンブルのように管理されているが、戦前までは歓楽街集客の2大キラーコンテンツとなっていた。そして、今なおその跡地にはそうした風俗という欲望施設が吉原や飛田新地には存在している。

浅草六区や新世界が観光地という表、昼、の歓楽街であるのに対し、吉原や飛田新地はアンダーグウランドな街、裏、夜、の異端世界である。但し、例えばこの異端世界の周辺には料亭での「お座敷遊び」があり、そうした芸者遊びといった古き文化は今後注目される可能性もある。

また、もう一つの欲望である公営ギャンブルについても浅草六区には場外馬券売り場があり、新世界からは少し歩くが難波にも場外馬券売り場がある。

実は浅草と新世界には、ある意味遊郭などと同様「裏」の地域が歓楽街周辺に広がっている。それは「ドヤ街」と呼ばれた季節労働者の簡易宿泊施設が密集した地域である。しかし、今やそのドヤ街も東京東浅草(山谷)では宿泊費が安いことから訪日外国人旅行客・バックパッカーの利用施設として人気となっている。一方、大阪西成(釜ヶ崎)ではそうした建設労働需要が少なくなったもののドヤ街の一部は今なお残っているが、東浅草同様バックパッカーの宿泊施設になり始めている。そして、以前のような「怖い街」からは抜け出ていて、後述するが新世界・ジャンジャン横丁には新たな顧客層が現れ始めている。

ところでこのドヤ街から生まれたヒーロー「あしたのジョー」(ちばてつや作)の舞台となったのが山谷の泪橋であった。漫画「あしたのジョー」の連載は1968年からはじまっており、まさに高度経済成長期の時代であり、矢吹ジョーが拳一つで山谷から世界チャンピオンへと成り上がっていく物語である。

一方、新世界ジャンジャン横丁のヒーローは元プロボクサーで今はタレントとして活躍する赤井英和である。その赤いがジャンジャン横丁串カツ「だるま」の危機を救ったと言われており、この物語を知らない大阪人はいないと言われている。

また視野を少し広げれば周辺地域には「一大市場」が隣接している。浅草の隣接地域である上野にはアメ横があり、歳末の一大観光地となっているが、最近では訪日外国人のエスニックタウン化しており、特に「夜市」が人気となっている。また、新世界から北へ少し離れるが、日本橋黒門市場も築地市場と同様観光地化が始まっていて、若い世代の「食べ歩き」が人気となっている。浅草、新世界といった観光地と連動した回遊観光メニュー化が待たれている。

歓楽街から、「遊びの街」へ

浅草と新世界の街を観察するまでもなく、大正から昭和にかけて「歓楽街」の概念が変わってきたということである。その象徴が大衆演芸場であり、映画館といったそれまでの娯楽施設の衰退であり、簡略化した表現をすれば大衆演芸場はTVに移り、映画館もTV以外シネコンやDVDへ、さらにはスマホへと変化した。時代を俯瞰的に見るならば、戦後の高度経済成長期を経て収入も増え生きていくに必要な消費支出から、生活を楽しむ選択消費支出へと変化したことによる。つまり、豊かさとともに、多様な楽しみ方へとパラダイムが転換してきたということである。そして、歓楽街という言葉が死語となったのは、やはり昭和31年に施行された売春防止法であった。つまり、キラーコンテンツ無き歓楽街になったということである。

生活という視点に立てば、特別なハレの日の娯楽であった歓楽街は、豊かさと共にどんどん日常化したケの日の娯楽へと変化してきたということであろう。結果、娯楽を求めて街に出かけるのではなく、手軽に身近なところである家庭内での娯楽へと変化していく。一方、そうした豊かさは新たな刺激、新しい、面白い、珍しい楽しさを求める「出来事」へと向かう。その代表的な楽しみが「旅行」であり、ハレの日の旅行は海外旅行へと向かう。1976年には海外渡航者数は300 万人を超え、以降女性がその中心になっていく。

生活への「刺激」という視点で言うならば、歓楽から遊びへの変化であり、ハレからケへの変化、更にはそれまでの男性中心から女性中心へと向かうことになる。

しかし、こうした「変化」も1990年代初めのバブル崩壊によって大きく変わることとなる。(このバブル崩壊による生活価値観の変化については未来塾「パラダイム転換から学ぶ」をご一読ください。)

このバブル期に向かって1987年に制定されたのが、いわゆるリゾート法であった。国民の余暇活動の充実、地域振興、民間活力導入による内需拡大を目的としたものであったが、バブル崩壊と共に全国各地のテーマパークやリゾート施設は崩壊する。そのほとんどは再生することなく、廃墟と化し放置されたままとなっている。そして、バブルというカネ余りは企業ばかりでなく、生活者にとっても同様の「リゾート」が消費されることとなった。その象徴が都市近郊の「別荘」であった。それまでの行楽地に出かける楽しみではなく、「自分の別荘で休日を楽しむ」ことへの変化であったが、バブル崩壊と共に開発業者の破綻だけでなく、別荘所有のローン破綻もあり、荒れ果てた別荘地が今なおそのままとなっている。

このバブル崩壊後、どのような「娯楽」を生活者が求めるようになったか、これも未来塾「パラダイム転換から学ぶ」を一読いただきたいが、収入が増えずデフレの時代へと向かう。ハレの日の旅行はそれまでは海外旅行であったが、次第に欧州や米国から近場の東南アジアやハワイ、グアムとなり、更に国内旅行が増えていく。いわゆる安近短が旅行のスタンダードとなる。こうした傾向を節約生活を踏まえ「内向き」心理として表現した。「外」から「内」へ、ハレからケへの変化である。その海外旅行の推移、しかも「今」という時代を表しているのが次のグラフであろう。

グラフを見てもわかるように、日本人の海外旅行者数は1980年代後半以降年度の増減はあるものの

ほぼ横ばいとなっているが、逆に2015年には訪日外国人が日本人の海外旅行者数を超え、周知のように2016年には2400万人を超える。これが日本をめぐる観光の「今」である。(後半に続く)

<お知らせ>

「未来の消滅都市論」 ;290円

人口減少時代を迎え、「消滅都市」が時代のキーワードになった。

衰退する街もあれば、成長すらする街もある。街を歩き、変化の

波を写真と共に読み解く、新しいマーケティング・ジャーナルの書。

以下のブックストアにて発売中。

Kindle

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96

紀伊国屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qs=true&ptk=03&q=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96&SF_FLG=1

iBookStore

https://itunes.apple.com/jp/book/shuai-tuisuru-jie-wei-laino/id1040742520?m

楽天Kobo

http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/nm?sv=30&h=30&o=0&v=&spv=&s=1&e=&cy=&b=1&g=101&sitem=%CC%A4%CD%E8%A4%CE%BE%C3%CC%C7%C5%D4%BB%D4%CF%C0&x=42&y=13

テーマとは市場(顧客)の興味・関心事の集積情報のことであり、時代はこの集積力競争の只中にいる。そして、テーマはテーマを呼び、よりインパクトのあるテーマパークの形成へと向かう。今回取り上げたのは、歓楽街として明治時代に誕生した2つの街が、都市におけるテーマパーク・観光地としてどんな歩みを辿ってきたのか。「何」が人を惹きつけ、あるいは衰退し、今日の観光魅力となってきたのか。時代の変化をくぐり抜け今日に至る、そんな観光地の「原型」となっている東西2大観光地東京浅草と大阪新世界を取り上げてみた。

「テーマから学ぶ」

観光地となった2つの歓楽街

浅草と新世界

時代の変化と共にあるテーマパーク

浅草と新世界

時代の変化と共にあるテーマパーク

「観光地化」というキーワードが時代のテーマになったことはこの未来塾において様々な角度から学んできた。都市が成長し進化していくに必要なテーマパーク化(テーマ集積)もあれば、街の商店や住民が創り上げたテーマパークもある。前者は前回取り上げたターミナル東京駅地下にある「グランスタ」もそうした事例の一つである。後者のテーマパーク事例はオタクが創り上げた秋葉原・アキバであり、聖地となった2つの原宿、中高生の原宿とおばあちゃんの原宿・とげぬき地蔵。更に人の賑わいを創るテーマ商店街という視点に立てば、上野のアメ横を筆頭にハマのアメ横興福寺松原商店街もそうしたテーマパーク化が消費社会の表舞台に出てきた良き事例である。テーマとは市場(顧客)の興味・関心事の集積情報のことであり、時代はこの集積力競争の只中にいる。そして、テーマはテーマを呼び、よりインパクトのあるテーマパークの形成へと向かう。

今回取り上げたのは、歓楽街として明治時代に誕生した2つの街が、都市におけるテーマパーク・観光地としてどんな歩みを辿ってきたのか。「何」が人を惹きつけ、あるいは衰退し、今日の観光魅力となってきたのか。時代の変化をくぐり抜け今日に至る、そんな観光地の「原型」となっている東西2大観光地東京浅草と大阪新世界を取り上げてみた。

多くの人は浅草と新世界を比べた時、まるで異なる観光地であるとして、比較について一種の違和感を持つかもしれない。しかし、そこには歓楽街として誕生した2つの「場所」が時代の変化を受け、生活者の娯楽も変わり、異なる街へと変貌しながらも、人を惹きつけてやまない共通する「何」かと、2つの地域固有の「何」かをそのエネルギーとして発展してきていることが分かる。それは後述するが、観光地化という時代要請は共通してはいるが、人を惹きつける観光コンテンツ、いわばその地ならではの「文化」、誕生のルーツの「違い」によって異なる観光地へと進化している。

そして、そうした観光コンテンツは外へと向かう「発信力」に他ならない。観光地化の成功はこの「発信力」が対象となる人たちに上手く応えられているか否かである。後述するが、2016年度訪日外国人が2400万人を超えた。ホテルなどの施設や交通インフラなどの受け入れづくりのみならず、インターネットの時代には、例えば私たちが日常的に利用している店に訪日外国人が突然入ってきて顧客となる時代のことである。中国人の「マナーが悪い」といった表層的な感慨だけに終わらせるのではない一種の覚悟を必要としている時代にいる。更に、当然のことであるがデフレ時代における観光地化であり、そうした課題も含め、今回も2つの街を観察した。

歓楽街誕生のルーツに見られるランドマーク

浅草寺・雷門

浅草寺の歴史は古く飛鳥時代に隅田川から見つかった観音様を本尊とした寺である。以降参拝者が増えていくが、特に江戸時代徳川幕府の祈願所として民衆信仰を集めた。現在上野を含めれば年間約4500万人の観光地となり、富士山とともに訪日観光の中心地としても必ず訪れる一大観光地となっている。ところでランドマークとなっている雷門の名が書かれた大提灯は1795年に初めて奉納されたものたが、火災による消失もあり、山門や提灯はその都度変化してきている。その雷門には風神雷神の2つの像が立つ門であるが、その大提灯の底にも竜が刻まれており、浅草寺観音様の「守り神」としてある。

新世界・通天閣

1903年に開催された博覧会(推定入場者500万人)の跡地開発によって新世界は生まれた。パリとNYを手本としたテーマパークで、初代通天閣はエッフェル塔、遊園地はNYのルナパークであった。ランドマークとなっている通天閣も昭和18年(1943年)に、通天閣のそばの映画館が炎上し、その影響で通天閣の鉄骨がねじ曲がり、ついには戦時下の鉄材供給の名目で解体されてしまう。その2代目通天閣は昭和31年(1956年)に誕生し今日に至る。この通天閣には「ピリケンさん」の愛称で呼ばれる像があるが、初代ピリケン像は「幸福の神様」として人気を呼んだもので、足を掻いてあげるとご利益があるとされている。

ランドマークは当該地域・街を代表象徴するシンボルであり、なおかつその性格や実態を分かりやすく表現したもの、つまり目印を超えて「物語」を語ってくれる施設や建造物のことである。特に観光地化した都市や街、場所には必ず物語は存在する。

表紙の2枚の写真を比較すれば一目瞭然であるが、浅草雷門は江戸時代から続く、浅草寺という聖地の山門の「守り神」としてあり、その参道に並ぶ仲見世商店街を含めた一帯が観光スポットとなっている。

一方、新世界通天閣は人を楽しませるテーマパークをそのルーツとしており、通天閣のピリケンさんは楽しみを求めて訪れる人の「幸福の神様」として見守ってくれる。そんな2つのルーツ物語がランドマークとなって今なお継承されている。

昨年大ヒットしたアニメ映画「君の名は」のロケ地となった岐阜県飛騨市を始め東京四ツ谷 須賀神社前階段には多くの人間が訪れる、いわゆる聖地巡礼が見られた。古くは「冬のソナタ」からであるが、特に数年前から顕著な現象となっている。映画それ自体を楽しむだけでなく、さらにリアル世界の追体験として楽しむ二重の楽しみを意味している。こうした映画の聖地巡礼はせいぜい複数回で終わるが、聖地巡礼の本質は、「聖なる」場所に自分を置くことによって得られる日常から離れた異次元な時空体験を送ることにある。そこには心の安寧もあれば歓喜もある。例えば、前者のランドマークは巣鴨高岩寺の「とげぬき地蔵尊」であり、後者は原宿のラフォーレや竹下通りとなる。

昨年大ヒットしたアニメ映画「君の名は」のロケ地となった岐阜県飛騨市を始め東京四ツ谷 須賀神社前階段には多くの人間が訪れる、いわゆる聖地巡礼が見られた。古くは「冬のソナタ」からであるが、特に数年前から顕著な現象となっている。映画それ自体を楽しむだけでなく、さらにリアル世界の追体験として楽しむ二重の楽しみを意味している。こうした映画の聖地巡礼はせいぜい複数回で終わるが、聖地巡礼の本質は、「聖なる」場所に自分を置くことによって得られる日常から離れた異次元な時空体験を送ることにある。そこには心の安寧もあれば歓喜もある。例えば、前者のランドマークは巣鴨高岩寺の「とげぬき地蔵尊」であり、後者は原宿のラフォーレや竹下通りとなる。ところでランドマークにはその街の「らしさ」を物語っているものが多い。例えば、大阪梅田の若者ファッションを集積した阪急ファイブは1998年に「HEP FIVE(ヘップファイブ)」としてリニューアルをした。その商業ビルの上には赤い観覧車が造られていて大いに話題になったことがあった。当時、大阪梅田のランドマークとして広く知られ若者たちの長い行列ができた観覧車である。その誕生の背景であるが、ミナミのアメリカ村に集まった若者文化を梅田に取り戻す目的によるリニューアルであった。

そして、多くの大阪人は阪急グループの創設者である小林一三の発想、例えば阪急沿線の奥・宝塚に宝塚歌劇を造り、観劇という「楽しさ」が人の移動を活性させる。あるいは買い物だけの百貨店にいち早く「食」の楽しさとして大食堂を造る、そんなビジネス発想の系譜の中に赤い観覧車があると受け止めていた。

昭和初期の阪急百貨店の大食堂には「ライスだけのお客様を歓迎します」という張り紙がなされ、ウスターソースをご飯にかけただけのシンプルなメニュー「ソーライス」が大人気であったという。ちょうど昭和恐慌の時代であり、ライスだけを注文し、卓上のソースをかけて食べる。百貨店として売り上げが上がらないと思いがちであったが、小林一三は「確かに彼らは今は貧乏だ。しかしやがて結婚して子どもを産む。そのときここで楽しく食事をしたことを思い出し、家族を連れてまた来てくれるだろう」と語ったと言われている。卓越した経営者の逸話であると同時に、「大阪らしさ」を物語るものである。

つまり、街は面白くなければならないということだ。面白い街梅田という物語のランドマークとして赤い観覧車はあるということである。

共通する歓楽街の変容

明治から大正・昭和へと浅草も新世界も共に歓楽街として人を惹きつけてきた。いつの時代もそうであるが、その時代の「今」を楽しませるコンテンツが歓楽街を創っていく。その歓楽の在り方であるが、ハレとケ、非日常・特別と日常・普通という表現を使うとすれば、2大歓楽街はハレの歓楽街であり、実はそのハレの世界が変わっていく。つまり、ハレという「特別」が時代とともに変わってきたということである。そして、面白いことにこの異なる地域、異なるルーツの歓楽街を構成するコンテンツは極めて酷似していることにある。そのコンテンツ構成を整理すると、以下のようになる。

1、劇場・映画館

浅草:

浅草:浅草は大正から昭和にかけて、日本一の娯楽の中心地として繁栄していく。その核となるエリア六区ブロードウェイは日本で初めて常設の映画館がオープンしたところである。大正時代日本の喜劇王と呼ばれたエノケンといったスーパースターも浅草オペラの出身であり、今日の人気者ビートたけしも浅草のストリップ劇場・浅草フランス座で、芸人見習い志願としてエレベーターボーイをしていた。

しかし、娯楽のあり方も戦後の東京オリンピック以降テレビの普及などによって大きく変わり、次第に閉館していく。ハレの娯楽は娯楽の進化と多様さによって、どんどんケの娯楽、日常の楽しみへと変化していった結果である。今もなお「木馬座」をはじめ小さな芝居小屋もあるが、娯楽もこうした変化の荒波にもまれ、浅草のランドマークの一つであった国際劇場は浅草ビューホテルへと変わる。

新世界;

新世界;通天閣とルナパークを中心とした一帯のテーマパークは新世界と呼ばれてきたが、その歴史を辿ると各施設は隆盛から衰退へとその変化は激しかった。そのルナパークの構成は浅草とほぼ同じで、遊園地、演芸場、写真館、音楽堂、動物舎、サウナ、これら娯楽施設は1925年に閉館する。ただ、浅草と同様、大衆演芸場の「朝日劇場」と「浪速クラブ」は今も存続している。実は漫才などの芸人が所属する新花月は新世界ジャンジャン横丁の温泉劇場としてあった大衆演芸場が活動の場であった。つまり、新天地は浅草と同様大阪における大衆芸能の発祥地であった。しかし、浅草同様娯楽施設はTVを始め多様な楽しみ方へと変化し、衰退へと向かう。

2、遊園地

浅草;

浅草;浅草寺境内の西側に日本最古の遊園地「花やしき」がある。開園は江戸時代寛永6年(1853年)で、牡丹や菊の花園から「花屋敷」とネーミングされた。明治時代に入ると見世物娯楽を取り入れ、関東大震災以降は子供を対象とした娯楽を取り入れ、虎なども見世物としていた。

戦後には日本最古のローラーコースターやメリーゴーランド・観覧車など施設面のアトラクションが行われ、東京ディズニーランドの開演までの間は、ハレの日のファミリー行楽地として活況を見せた。ところで、花やしきは日本最古の遊園地であるが、日本最小面積5700平方メートル(1860坪).の小さな遊園地でもある。こうした花やしきも入園者が減少し破綻の危機が訪れる。そして、後述するがバンダイナムコグループに支えられながら、「古い」「狭い」を逆手に取りさまざまな工夫により東京近郊のファミリーを楽しませ存続している。

新世界;

戦後の新世界はまずジャンジャン横丁の復興から始まり、1956年の2代目通天閣の誕生によって本格化する。しかし、1970年の大阪万博開催に向けた建設労働者が新世界南側にある西成地区に集まり、新世界は「労働者の街」へと変貌する。そして、建設労働者による釜ヶ崎暴動もあって、結果、ファミリーは勿論のこと、若者もミナミ(難波)やキタ(梅田)へと遊び場が移動する。遊園地がわりでもあった通天閣の入場者数も1975年には20万人を割り低迷状態が続く。

そして、新世界復活の期待のもとに1997年に大型娯楽施設としてフェスティバルゲートとスパワールドが市電車庫跡地に開業する。フェスティバルゲートには建物を貫く迫力あるジェットコースターや入園料が無料であったことから初年度の入園者は831万人に及ぶ。しかし、アジア通貨危機による不況から徐々に入園者は減り、2004年には経営破綻する。

そして、今や新世界を支えているのはジャンジャン横丁の「食」で、浅草花やしき同様ハレというよりケの日の楽しみとなっている。

3、動物園

浅草とは少し離れてはいるが、上野には上野公園内に動物園がある。開園は、1882年3月20日で、日本で最も古い動物園である。そして、日本一の入園者数を記録する動物園である。10年ほど前に復活した旭川市旭山動物園と共に年間入園者数300万人を超える入園者となっている。

一方、大阪新世界の東側には天王寺動物園がある。天王寺動物園も古く1915年(大正4年)1月1日に開園した。1972(昭和47)年度から中学生以下が入園無料になったことで有料入園者は減少したが、翌1973年度の総入園者は335万人を数えた。しかし、以降減少し続け、2013年度には約113万人まで落ち込む。

上野、天王寺共に都市型動物園として戦後のファミリー行楽地として集客してきたが、その入園者がパンダをはじめとした人気の希少動物次第ということから脱却しきれてはいない。しかし、戦前、戦後を通じ都市の子供達にとって楽しい行楽地であったことは事実である。

4、遊郭跡地 他

ところで浅草、新世界という2つの歓楽街の周辺には吉原、飛田新地という2つの遊郭があった。吉原は江戸時代、飛田新地は大正時代に誕生し、物的消費や飲食といった欲望とともに2つの欲望を満足させる「場」であった。その2つとは性的欲望とギャンプルである。現在では違法もしくは公営ギャンブルのように管理されているが、戦前までは歓楽街集客の2大キラーコンテンツとなっていた。そして、今なおその跡地にはそうした風俗という欲望施設が吉原や飛田新地には存在している。

浅草六区や新世界が観光地という表、昼、の歓楽街であるのに対し、吉原や飛田新地はアンダーグウランドな街、裏、夜、の異端世界である。但し、例えばこの異端世界の周辺には料亭での「お座敷遊び」があり、そうした芸者遊びといった古き文化は今後注目される可能性もある。

また、もう一つの欲望である公営ギャンブルについても浅草六区には場外馬券売り場があり、新世界からは少し歩くが難波にも場外馬券売り場がある。

実は浅草と新世界には、ある意味遊郭などと同様「裏」の地域が歓楽街周辺に広がっている。それは「ドヤ街」と呼ばれた季節労働者の簡易宿泊施設が密集した地域である。しかし、今やそのドヤ街も東京東浅草(山谷)では宿泊費が安いことから訪日外国人旅行客・バックパッカーの利用施設として人気となっている。一方、大阪西成(釜ヶ崎)ではそうした建設労働需要が少なくなったもののドヤ街の一部は今なお残っているが、東浅草同様バックパッカーの宿泊施設になり始めている。そして、以前のような「怖い街」からは抜け出ていて、後述するが新世界・ジャンジャン横丁には新たな顧客層が現れ始めている。

ところでこのドヤ街から生まれたヒーロー「あしたのジョー」(ちばてつや作)の舞台となったのが山谷の泪橋であった。漫画「あしたのジョー」の連載は1968年からはじまっており、まさに高度経済成長期の時代であり、矢吹ジョーが拳一つで山谷から世界チャンピオンへと成り上がっていく物語である。

一方、新世界ジャンジャン横丁のヒーローは元プロボクサーで今はタレントとして活躍する赤井英和である。その赤いがジャンジャン横丁串カツ「だるま」の危機を救ったと言われており、この物語を知らない大阪人はいないと言われている。

また視野を少し広げれば周辺地域には「一大市場」が隣接している。浅草の隣接地域である上野にはアメ横があり、歳末の一大観光地となっているが、最近では訪日外国人のエスニックタウン化しており、特に「夜市」が人気となっている。また、新世界から北へ少し離れるが、日本橋黒門市場も築地市場と同様観光地化が始まっていて、若い世代の「食べ歩き」が人気となっている。浅草、新世界といった観光地と連動した回遊観光メニュー化が待たれている。

歓楽街から、「遊びの街」へ

浅草と新世界の街を観察するまでもなく、大正から昭和にかけて「歓楽街」の概念が変わってきたということである。その象徴が大衆演芸場であり、映画館といったそれまでの娯楽施設の衰退であり、簡略化した表現をすれば大衆演芸場はTVに移り、映画館もTV以外シネコンやDVDへ、さらにはスマホへと変化した。時代を俯瞰的に見るならば、戦後の高度経済成長期を経て収入も増え生きていくに必要な消費支出から、生活を楽しむ選択消費支出へと変化したことによる。つまり、豊かさとともに、多様な楽しみ方へとパラダイムが転換してきたということである。そして、歓楽街という言葉が死語となったのは、やはり昭和31年に施行された売春防止法であった。つまり、キラーコンテンツ無き歓楽街になったということである。

生活という視点に立てば、特別なハレの日の娯楽であった歓楽街は、豊かさと共にどんどん日常化したケの日の娯楽へと変化してきたということであろう。結果、娯楽を求めて街に出かけるのではなく、手軽に身近なところである家庭内での娯楽へと変化していく。一方、そうした豊かさは新たな刺激、新しい、面白い、珍しい楽しさを求める「出来事」へと向かう。その代表的な楽しみが「旅行」であり、ハレの日の旅行は海外旅行へと向かう。1976年には海外渡航者数は300 万人を超え、以降女性がその中心になっていく。

生活への「刺激」という視点で言うならば、歓楽から遊びへの変化であり、ハレからケへの変化、更にはそれまでの男性中心から女性中心へと向かうことになる。

しかし、こうした「変化」も1990年代初めのバブル崩壊によって大きく変わることとなる。(このバブル崩壊による生活価値観の変化については未来塾「パラダイム転換から学ぶ」をご一読ください。)

このバブル期に向かって1987年に制定されたのが、いわゆるリゾート法であった。国民の余暇活動の充実、地域振興、民間活力導入による内需拡大を目的としたものであったが、バブル崩壊と共に全国各地のテーマパークやリゾート施設は崩壊する。そのほとんどは再生することなく、廃墟と化し放置されたままとなっている。そして、バブルというカネ余りは企業ばかりでなく、生活者にとっても同様の「リゾート」が消費されることとなった。その象徴が都市近郊の「別荘」であった。それまでの行楽地に出かける楽しみではなく、「自分の別荘で休日を楽しむ」ことへの変化であったが、バブル崩壊と共に開発業者の破綻だけでなく、別荘所有のローン破綻もあり、荒れ果てた別荘地が今なおそのままとなっている。

このバブル崩壊後、どのような「娯楽」を生活者が求めるようになったか、これも未来塾「パラダイム転換から学ぶ」を一読いただきたいが、収入が増えずデフレの時代へと向かう。ハレの日の旅行はそれまでは海外旅行であったが、次第に欧州や米国から近場の東南アジアやハワイ、グアムとなり、更に国内旅行が増えていく。いわゆる安近短が旅行のスタンダードとなる。こうした傾向を節約生活を踏まえ「内向き」心理として表現した。「外」から「内」へ、ハレからケへの変化である。その海外旅行の推移、しかも「今」という時代を表しているのが次のグラフであろう。

グラフを見てもわかるように、日本人の海外旅行者数は1980年代後半以降年度の増減はあるものの

ほぼ横ばいとなっているが、逆に2015年には訪日外国人が日本人の海外旅行者数を超え、周知のように2016年には2400万人を超える。これが日本をめぐる観光の「今」である。(後半に続く)

<お知らせ>

「未来の消滅都市論」 ;290円

人口減少時代を迎え、「消滅都市」が時代のキーワードになった。

衰退する街もあれば、成長すらする街もある。街を歩き、変化の

波を写真と共に読み解く、新しいマーケティング・ジャーナルの書。

以下のブックストアにて発売中。

Kindle

http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_sb_noss?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96

紀伊国屋書店

https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qs=true&ptk=03&q=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%B6%88%E6%BB%85%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%AB%96&SF_FLG=1

iBookStore

https://itunes.apple.com/jp/book/shuai-tuisuru-jie-wei-laino/id1040742520?m

楽天Kobo

http://search.books.rakuten.co.jp/bksearch/nm?sv=30&h=30&o=0&v=&spv=&s=1&e=&cy=&b=1&g=101&sitem=%CC%A4%CD%E8%A4%CE%BE%C3%CC%C7%C5%D4%BB%D4%CF%C0&x=42&y=13